2011.05.01(2025.07.18 更新)

- 2011年

- チョウの分布 今・昔

【自然しらべ2011】しらべ方のコツ(チョウの探し方)

調べる対象:チョウ

チョウを探して種名を調べるのは大変!」と思われた方に、ここでは誰もが簡単にチョウを見つけたり、あとで種を見分けやすい写真を撮るためのコツをお伝えします。

(会報『自然保護』2011年7/8月号より転載)

幼虫が食べる葉っぱから見つける方法は、今日からはじめる自然観察「チョウの幼虫が好きな葉は?」でご紹介しています。併せてご覧ください。

イラスト:水野麗羽

イラスト:水野麗羽

チョウを探しにいく前の準備

1. まずは持ち物:カメラと帽子

カメラと帽子があればOK ! できれば図鑑も。成虫の種名を確認するのは帰ってからになるが、幼虫を見つけたときは、食草と種名が分かる図鑑があると、その場で幼虫の種名を調べられて便利。

カメラはコンパクトタイプでも大丈夫!

チョウを調べるためには、とにかく写真を何枚も撮って、後でパソコンで拡大しながら種を確認する方法が一番簡単。枚数がたくさん撮れるデジタルカメラであればコンパクトタイプでもOK。起動が早いものがオススメ。遠くから撮った写真でもアップにしていくと斑紋や形が分かることが多いので、できるだけ大きい画像サイズで撮影しよう。また、撮影枚数が多くなるので、記録メディアと電池は予備を用意しておくと安心。

▲小さく写っていても高解像度で撮っておけば大丈夫

▲小さく写っていても高解像度で撮っておけば大丈夫

2. 出かける場所:まとまった緑のあるところ

今回の自然しらべでは、身近な環境で見つかるチョウの情報を集めている。近くの公園とか雑木林など、まとまった緑があるところならどこでもOK。道路脇の街路樹や、民家の植え込みなどでも探してみよう。

お目当てのチョウ狙いなら

チョウは、日なたの草原や樹木、日が当らない林の中、水辺など、種類によって好む環境が違う。見つけたい種が決まっているなら、あらかじめそのチョウの好きな環境や植物を調べて行くのがオススメ。

3. 天気と時間:穏やかな晴れた日。真夏なら朝がベスト

晴れの日がオススメ。ただし、少しぐらい濡れても翅の鱗粉が水をはじくせいか、大型のチョウなら多少の雨でも飛んでいることがある。また、真夏はチョウも暑くて昼間は日陰で隠れていることが多いので、朝のうちがベスト。日光浴のために日なたでじっとしていたりするので写真が撮りやすい。 チョウが一番苦手なのは風が強い日。ただし、風に飛ばされないように頑張っているチョウの姿を見るチャンスでもある。台風の前など、地面に止まっていたり、必死に葉っぱにしがみついている姿を観察できるかもしれない。

▲風の強い日、葉っぱに必死にしがみつき、数㎝まで近づいても逃げなかったミズイロオナガシジミ。(撮影場所:新潟県柏崎市)

▲風の強い日、葉っぱに必死にしがみつき、数㎝まで近づいても逃げなかったミズイロオナガシジミ。(撮影場所:新潟県柏崎市)

フィールドではとにかく撮影

4. チョウを探す場所:林の縁や陽だまり

チョウは日陰と日なたの分かれ目になるような場所、つまり林の縁や陽だまりを飛んでいることが多い。特に草の上や樹木の上など、植物の「際」を見よう。大きなチョウは木の上、小さなチョウは草の上を見るとよい。 真夏の暑い時間は、木陰や葉の裏など少し涼しいところで休んでいる。流れがあまりない水場には、チョウが水を飲みに来たり、涼みに来たりもする。

▲林の縁は、チョウを見つけやすいポイント。歩くときは目線は真っ直ぐ前ぐらいの高さで、少し遠くを見るとチョウを発見しやすい。

▲林の縁は、チョウを見つけやすいポイント。歩くときは目線は真っ直ぐ前ぐらいの高さで、少し遠くを見るとチョウを発見しやすい。

▲暑い時間帯は、葉の下などの日陰も見てみよう。

▲暑い時間帯は、葉の下などの日陰も見てみよう。

5. 撮影のコツ:とにかくその場で撮る!

チョウを見つけたら、まずはとにかくその場で撮る! つい興奮して近づいてしまいがちだが、チョウは意外に目が良く、むやみに近づくと逃げてしまう。どんなに遠いと思っても、まずはその場で撮って、ファインダーから目を離さずに何枚も撮りながらゆっくり接近しよう。フィールドでは常にカメラの電源を入れて、構えていることが最大のコツ。数㎝まで近づけたときは、カメラのマクロモードを使用するときれいに撮れる。

▲林の中でも、写真のようにチョウが止まる下草がある場所の方が見つけやすい。

▲林の中でも、写真のようにチョウが止まる下草がある場所の方が見つけやすい。

▲左の場所で腹部を曲げて食草のカタバミに産卵しているヤマトシジミを発見。近所で産卵しているのを目撃したら、卵から成虫になるまでの様子を見守るチャンス。

▲左の場所で腹部を曲げて食草のカタバミに産卵しているヤマトシジミを発見。近所で産卵しているのを目撃したら、卵から成虫になるまでの様子を見守るチャンス。

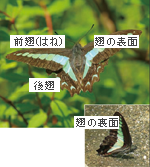

チョウを撮影する角度

種の判別をする際に、翅を閉じた状態で横から裏面を撮った方がいいものと、翅を広げて上から表面を撮った方がいいものがいるので、できれば、両方を撮影しよう。また、左写真のように斜め角度からの写真だと、翅全体の模様が見えないので、右写真のように多少ボケていたり、翅が片方しか見えなくても、裏面の翅全体を写した方が判別がしやすい。

6. 逃げられたときは:その場で少し待ってみる

チョウに逃げられたら、追いかけずにその場で少し待ってみよう。体が大きめで飛翔力があるチョウは、同じルートを周遊していて、飛んで行っても、その場にまた戻ってくることがある。このルートを「蝶道」と呼んでいる。

ちょっと遠くで見かけたら、そのままそこでチョウの飛ぶルートを見ておいて、そのルート上に近づく、というのもひとつの手。

▲チョウが遠くてファインダーで見てもよく分からないぐらいの大きさでも、まずはその場で撮影。

▲チョウが遠くてファインダーで見てもよく分からないぐらいの大きさでも、まずはその場で撮影。

7. 幼虫の見つけ方:食草から探していく

チョウは幼虫のときに食べる植物、食草が限定されている。幼虫は成虫のように飛んで移動しないので、見つけたい種類があれば、食草から探していくと見つけやすい。例えば、アゲハチョウの仲間の多くの食草はミカン科。ミカン科の植物を見つけたら、まず葉っぱが食べられているか見よう。食べた痕の近くをじっくり見ると幼虫がいるかもしれない。

今日からはじめる自然観察「チョウの幼虫が好きな葉は?」も参照。

▲鳥の糞に擬態しているモンキアゲハの3齢幼虫(写真:有田忠弘)

▲鳥の糞に擬態しているモンキアゲハの3齢幼虫(写真:有田忠弘)

▲チョウやガは、葉の端から食べるものが多い。写真のような食べた痕があれば、幼虫がいる可能性大。写真はエノキの葉を食べるゴマダラチョウの幼虫

▲チョウやガは、葉の端から食べるものが多い。写真のような食べた痕があれば、幼虫がいる可能性大。写真はエノキの葉を食べるゴマダラチョウの幼虫

手にとる時の注意点

観察会などでは、子どもにじっくり観察してもらうために、成虫や幼虫を捕まえたりすることがあるかもしれない。その際、成虫は翅が傷つくこともあるし、幼虫は人間の手の体温がとても熱く感じる。人間でいえば、70~80℃ぐらいのものの上に乗せられているようなもの。あまり長時間、捕まえていると、チョウへの負担も大きいので、気をつけてあげよう。

8. 注意すること:飛び出しやハチに注意

子どもは、チョウを見つけると嬉しくなって夢中で近づいてしまうことが多い。追いかけてつい道路に出てしまったり、足元を見ないで溝に落ちる、ということもあるので要注意。また、チョウは蜜を吸いに花に飛んでくる。そこにはハチもいる場合も多いので、ハチに刺されないように気をつけよう。それから、チョウがよくいる花壇や畑などは私有地のことが多い。勝手に立ち入らず、持ち主に断ってからチョウを見つけよう。

家に戻ったらパソコンで確認

9. 種の見分け方:画像を拡大して図鑑と見比べる

遠くてダメかな、と思っていたものでも、パソコンで画像を拡大していくと、形や柄が意外と分かる。地道に図鑑を見ながら、翅の表や裏の模様が同じかじっくり見比べる。チョウの翅の模様は個体によって微妙に異なるので、図鑑とまったく同じ、とならないこともある。そんなときは、あたりをつけた種名でインターネットの画像検索をしてみるのもひとつの手。

▲この写真のようにボケて写っていても種によっては判別できる。

▲この写真のようにボケて写っていても種によっては判別できる。

科名も種名もまったく分からないという人は

撮ったチョウが種名も科名も分からない、というときに、チョウの色や形からだいたいのあたりをつけたいときのオススメサイトは、「蝶の図鑑」(制作者:有田忠弘)。このサイトの「蝶の成虫写真一覧」コーナーでは、収録されている228種の写真が科ごとに掲載されていて、自分の写真と見比べると、何科なのか、といったあたりをつけていくことができる。

10. 「写真」と「情報」を日本自然保護協会に送ろう

チョウの写真を撮ったら、見つけたチョウの情報とともにどんどんNACS-Jに送ろう!

対象種でなくてもOK! いっぱい撮って、翅の模様が一番よく分かる写真を選んで送ってほしい。送り方はこちらへ。

チョウしらべに参考になる図鑑やウェブサイト

おすすめ図鑑

- 『原色蝶類検索図鑑』 発行:北陸館 価格:5040円

- 『蝶』(山渓フィールドブックス)発行:山と渓谷社 価格:1680円

- 『昆虫の食草・食樹ハンドブック』発行:文一総合出版 価格:1260円

- 『イモムシ ハンドブック』発行:文一総合出版 価格:1470円

主な活動 TOP

主な活動 TOP

支援の方法TOP

支援の方法TOP 会員制度/入会申込み

会員制度/入会申込み 遺贈・遺産・お香典のご寄付

遺贈・遺産・お香典のご寄付 チャリボン(本・DVD等での寄付)

チャリボン(本・DVD等での寄付) お宝エイド(不用品の買取寄付)

お宝エイド(不用品の買取寄付) 寄付金控除・褒章制度について

寄付金控除・褒章制度について その他の支援方法

その他の支援方法 講習会日程一覧・お申込み

講習会日程一覧・お申込み