【配布資料】今日から始める自然観察「おいしい?まずい?シカのグルメ図鑑」

2025年6月30日

<会報『自然保護』No.606より転載>

このページは、筆者の方に教育用のコピー配布をご了解いただいております(商用利用不可・抜粋利用不可)。ダウンロードして、自然観察などでご活用ください。

ニホンジカ(以下、シカ)は草食動物です。植物なら何でも食べますが、好き嫌いが比較的はっきりしています。植物の種類や茂り方、植物に残る食痕を観察することで、シカが多く生息しているかどうかが分かります。植物をじっくり観察して、シカの存在と影響を感じてみましょう。

田村 淳(神奈川県自然環境保全 センター研究連携課長)

シカは一日に3~5kgの葉を食べる大食漢です。どの植物も食べますが、人間と同様に好き嫌い、すなわち嗜好性があります。シカの植物の嗜好性は全国的に当てはまることもあれば、地域によって異なることもあります。

また、食べ物が少なくなれば、シカはそれまで嫌っていた植物も食べるようになります。食べ物の少ない地域や季節にはシカは落ち葉さえも食べます。ヤマトリカブトなどの有毒植物が食べられることもあります。シカの嗜好性はその地域、その季節に利用できる植物メニューの相対的な順位と考えられます。

残っている植物から推理!

高さ2mの範囲に生えている植物の種類や茂り方、花や実の有無、そしてシカが食べた痕跡(食痕)の有無を総合的に観ることで、シカが多いか少ないかをある程度判断することができます。その判断力を高めるためにはシカの好きな植物や嫌いな植物を知ることが基本となります。また、植物の種類によって食痕に特徴があります。

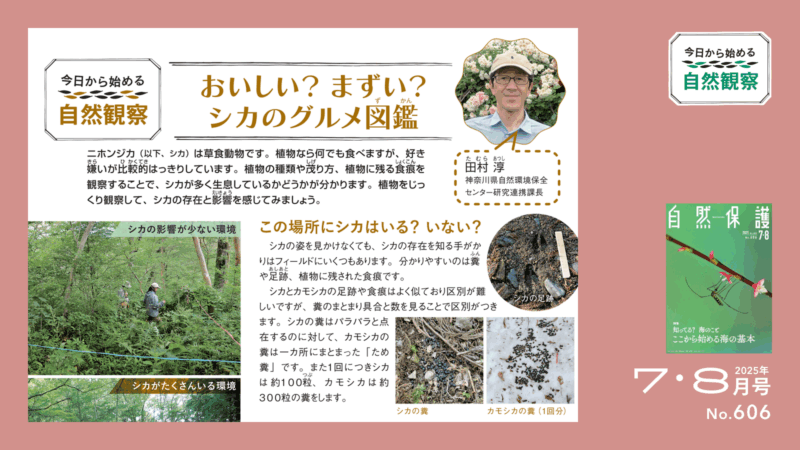

シカが少ない所では地表を覆う植物がたくさんあり、さまざまな草木の花を見ることができる。

シカが少ない所では地表を覆う植物がたくさんあり、さまざまな草木の花を見ることができる。

一方、シカがたくさんいる所では、シカが口の届く高さ2mまでの植物を食べるため、灌木や草の花が少なくなり、時間が経過すると見通しが良くなり地面があらわになる。また、シカの嫌いな植物だけが生えるようになる

一方、シカがたくさんいる所では、シカが口の届く高さ2mまでの植物を食べるため、灌木や草の花が少なくなり、時間が経過すると見通しが良くなり地面があらわになる。また、シカの嫌いな植物だけが生えるようになる

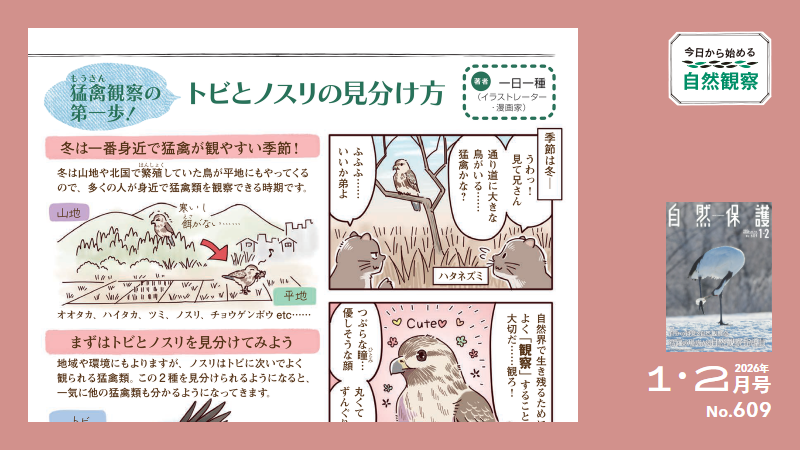

この場所にシカはいる?いない?

シカの姿を見かけなくても、シカの存在を知る手がかりはフィールドにいくつもあります。分かりやすいのは糞や足跡、植物に残された食痕です。

シカとカモシカの足跡や食痕はよく似ており区別が難しいですが、糞のまとまり具合と数を見ることで区別がつきます。シカの糞はパラパラと点在するのに対して、カモシカの糞は一カ所にまとまった「ため糞」です。また1回につきシカは約100粒、カモシカは約300粒の糞をします。

左からシカの足跡、シカの糞、カモシカの糞(1回分)

左からシカの足跡、シカの糞、カモシカの糞(1回分)

シカは草木の葉を食べるだけでなく大きな樹木の樹皮も食べる(樹皮剥ぎ)。地域や季節によって樹皮剥ぎされる樹木は異なるが、全国的にミズキやリョウブ、サラサドウダンなどがよく樹皮剥ぎされている

シカは草木の葉を食べるだけでなく大きな樹木の樹皮も食べる(樹皮剥ぎ)。地域や季節によって樹皮剥ぎされる樹木は異なるが、全国的にミズキやリョウブ、サラサドウダンなどがよく樹皮剥ぎされている

草の茎が途中から切れていたり、葉の先がなかったりしたら、それはシカの食痕の可能性が高い。また、フサザクラやアブラチャンなど株立ちする樹木の細い幹がまとまって途中からなくなっていたら、それもシカの食痕である

草の茎が途中から切れていたり、葉の先がなかったりしたら、それはシカの食痕の可能性が高い。また、フサザクラやアブラチャンなど株立ちする樹木の細い幹がまとまって途中からなくなっていたら、それもシカの食痕である

シカってどんな生きもの?

シカは本来平野部から低山帯の明るい開けた森林を中心に生息していましたが、現在はハイマツのある高山帯にまで生息しています。

普段はオスとメスが分かれて群れを作って生活し、秋の発情期になると力の強いオスが複数のメスを囲い込みます。メスは春に出産し、毎年1頭を産みます。栄養状態が良ければメスは生まれてから1年半で妊娠するようになり、それ以降妊娠率は80~90%以上を維持します。

そのためシカは増えやすい動物といえます。シカが増えると、シカの好きな植物は減り、嫌いな植物は増えます。また植物を餌や住処とする昆虫や他の動物も影響を受けるようになります。シカは生態系を作り変える「生態系エンジニア」なのです。

シカの好きな植物

柔らかい葉や、新芽、実生、樹皮、苦味や毒のない植物などを好む。

▶エンレイソウ

▶エンレイソウ

エンレイソウ属植物は世界の温帯諸国でシカ類に好んで食べられている。湿った斜面に生育しており、葉が大きく多汁なことがシカに好まれるのだろう

▶アオキ

▶アオキ

湿った林内に生える。シカはこの葉が大好き。丹沢(神奈川県)ではすっかり見かけなくなった。写真のような食痕だらけのアオキが増えてきたら要注意

▶モミジガサ

▶モミジガサ

葉の形がもみじみたいなのでこの名がある。シドケという山菜名で有名な草。人間が食べておいしいのだから、シカにとってもさぞおいしいことだろう

▶リョウブ(サラサドウダン)

▶リョウブ(サラサドウダン)

シカが夏によく樹皮を剥いでおり、食料不足のためというよりもミネラルを欲しているのかもしれない。この種は幹を一周食べられても枯れることはあまりない

好きな植物リスト

●樹木

アオダモ/アブラチャン/イボタノキ/ウラジロモミ(樹皮)/キハダ/コアカソ/コクサギ/サラサドウダン/フサザクラ/ミズキ

●草本

イッポンワラビ/イノデ属植物/ウワバミソウ/オシダ属植物(オシダ、ミヤマクマワラビなど)/シケチシダ/ツクバネソウ/ホウチャクソウ/メシダ属植物(ヤマイヌワラビ類)/ユキザサ

シカの嫌いな植物

かたい葉や苦味、毒のある植物は好まない。植物が減ると食べることもある。

▶マツカゼソウ

▶マツカゼソウ

国内で唯一のミカン科の多年草。葉の全面にミカン科特有の油点がある。メチルノニルケトンという有毒成分を含む。葉をもむと独特の臭気がある

▶テンナンショウ類

▶テンナンショウ類

コンニャクに近縁なサトイモ科の多年草で、この仲間は種の分類が難しい。シュウ酸カルシウムの有毒成分を含むため、口にするとえぐい味を感じる

▶オオバノイノモトソウ

▶オオバノイノモトソウ

同じイノモトソウ属のナチシダやオオバノハチジョウシダも含めてシカが嫌う。シカの影響の強い地域ではオオバノハチジョウシダが食べられることもある

▶アセビ

▶アセビ

葉にはアセボトキシンなどの有毒成分が含まれる。やや乾燥した斜面に生える。シカの影響で、風の強い尾根筋がアセビばかりの林になった所が各地にある

嫌いな植物リスト

●樹木

アリドオシ/イズセンリョウ/オオバアサガラ/オニシバリ/シキミ/シロダモ/ミツマタ/ミヤマシキミ

●草本

イケマ/イワヒメワラビ/ウラジロ/キジョラン/コシダ/コバノイシカグマ/ナツトウダイ/バイケイソウ/フタリシズカ/ヤブマオ類/ヤマシャクヤク/ヤマトリカブト/レモンエゴマ

本コーナーは、エプソン純正カートリッジ引取回収サービスを利用されたお客様のポイント寄付によるご支援をいただいております。