【配布資料】今日から始める自然観察「虫を誘惑するテンナンショウ」

2025年5月1日

<会報『自然保護』No.605より転載>

このページは、筆者の方に教育用のコピー配布をご了解いただいております(商用利用不可・抜粋利用不可)。ダウンロードして、自然観察などでご活用ください。

気分転換に山へ足を運んだときに、森の暗がりで鎌首をもたげるテンナンショウに目を奪われた経験はありませんか。さまざまな種類が順に咲く春から初夏は、この仲間をじっくり観察する適期です。見た目に違わずユニークな生活を営むテンナンショウについてご紹介します。

松本哲也(茨城大学学術研究院 基礎自然科学野・助教)

サトイモ科テンナンショウ属に含まれる約200種をまとめて「テンナンショウ(天南星)」と呼びます。日本に分布する種類は、土の中に球茎(丸いイモ)を持ち、そこから花序1個と葉1~2枚を展開します。それぞれの葉は複数の小葉に分かれ、まるで鳥の翼のようです。分布は里山から亜高山帯まで幅広く、やや湿った明るい林縁にまとまって生えていることが多いです。ときに林道の脇ではものすごい大株が見つかり、驚かされます。

花のつくり

いわゆる“花”のように見える部分は、①小さな花が密集した肉穂花序(以下、花序)、②花序の上で匂いを放出する花序附属体、③それらを取り囲む仏炎苞で構成されています。1株につき“花”は普通1個だけ咲き、仏炎苞に包まれている花序の性別には、雄と雌があります。花序を構成する個々の花は、雄しべもしくは雌しべのみでできています。雌雄を見分けるには、仏炎苞の中をのぞき込むのが確実です。

雄の“花”

雄しべの色には、同じ種類でも黄色と紫色の2タイプが見つかることがあります。雄花序を覆う仏炎苞の基部には、左右の合わせ目の内側が凹んで小さな隙間(脱出口)ができ、花粉まみれの昆虫が出てきます。

雄しべの色には、同じ種類でも黄色と紫色の2タイプが見つかることがあります。雄花序を覆う仏炎苞の基部には、左右の合わせ目の内側が凹んで小さな隙間(脱出口)ができ、花粉まみれの昆虫が出てきます。

雌の“花”

雌しべは緑色の子房と白色の柱頭からなり、柱頭はまれに紫色を帯びます。雌花序を包む仏炎苞は、基部がピッタリと閉じています。

雌しべは緑色の子房と白色の柱頭からなり、柱頭はまれに紫色を帯びます。雌花序を包む仏炎苞は、基部がピッタリと閉じています。

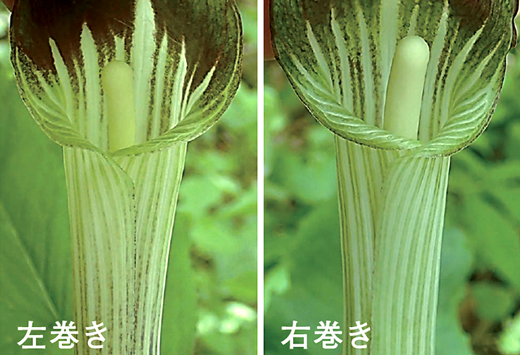

左巻き? 右巻き?

花序を取り囲む仏炎苞は大きな1枚の葉が特殊化したもので、ちょうど人が服を着た状態に似ています。洋服の前合わせには右前(男性用)と左前(女性用)がありますが、それとそっくりな「右巻き」と「左巻き」が仏炎苞にも見つかります。右巻きと左巻きはほぼ1対1の比率で存在し、洋服とは違って花序の性別は無関係です。

昆虫の死によって実現する受粉

ヘビの頭に似た不思議な姿の花序は、巧みに昆虫を誘導して花粉を運ばせます。花序附属体の匂いにつられて昆虫がやって来ると、仏炎苞の内側を覆うワックスに脚を滑らせて中に落ちます。それが雄花序なら花粉にまみれつつ脱出口から無事に逃げられますが、落ちたのが脱出口の無い雌花序なら二度と外へは出られません。つまり、昆虫が雄花序で花粉まみれになってから雌花序に閉じ込められれば、逃げ道を探してさまよい歩くうちに体表にまとった花粉が柱頭に付いて、受粉が成立するというわけです。

昆虫の使い分けと種分化

犠牲になる昆虫は主にキノコバエの仲間ですが、その顔ぶれはテンナンショウの種類ごとに違います。花序附属体を傷つけると特定のキノコバエだけが来なくなるので、使い分けの原因は匂いの微妙な違いである可能性が高いです。ある株の出す匂い成分が変化して別のキノコバエを誘引できるようになり、他の株との間に昆虫の使い分けが成立すると、テンナンショウの新種が生まれるきっかけになるかもしれません。マムシグサの仲間がどれもよく似ているのはそのせいかも……と妄想をかき立てられます。

よく見かけるテンナンショウの仲間たち

ミミガタテンナンショウ

ムサシアブミ

マムシグサの仲間

ウラシマソウ

毒のある真っ赤な果実と性転換

夏から冬にかけて、真っ赤に色づいたトウモロコシのような実が成ります。果実は鳥がついばみますが、毒があるので口に入れないようにしましょう。もちろん、実を生産できるのは雌花序を咲かせた雌株だけです。花序の性別は球茎の大きさに依存して変わり、小さいと雄、大きいと雌になります。果実をたくさん生産すると球茎が小さくなって、翌年には実を着けない雄株に性転換することもあります。

本コーナーは、エプソン純正カートリッジ引取回収サービスを利用されたお客様のポイント寄付によるご支援をいただいております。