2014.12.27(2025.07.18 更新)

- 2013年

- 日本のカメさがし!

【自然しらべ2013】みえてきたこと

カメをさがして、みえてくる 日本の生物多様性

2013 日本のカメさがし! 結果レポート(PDF/2.21MB)

※2014年1月1日現在の数値です。最終データは、下記の報告書をご覧ください。

NACS-J資料集53号「2013 日本のかめさがし!報告書」(PDF/10.4MB)

今年の自然しらべは、10年ぶりに淡水生のカメ。爬虫類のなかでもその姿に愛嬌があるため、お子さんから年配の方まで、分け隔てなく全国各地から観察記録が寄せられました。今回は、調査期間が6~10月と長かったため、求愛行動や、産卵、孵化したばかりの稚ガメ…などの記録も寄せられ、いきいきとしたカメの生態を知ることができました。

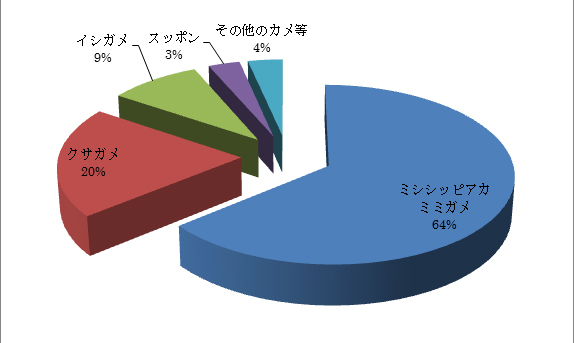

全体の集計では、予想通り外来種ミシシッピアカミミガメが6割と圧倒的に多く、特に一つの調査地から数十匹という報告がいくつも寄せられ、各地で増えている様子がわかります。現地での水辺の生き物やハス等の農作物への影響も想像に難しくありません。

一方、外来のカメは見つからず、在来種のニホンイシガメだけが報告された調査地が全国37ケ所で、多くが都市部から離れた山間部に見られました。こういった場所こそ、カメの生息環境である水辺エコトーン(移行帯:深みから浅瀬のある水辺、草地、田畑、樹林にかけての環境)がちゃんと残っているはずです。このような場所は、ニホンイシガメの聖域として考え、ペットのカメが遺棄されないように監視し、積極的にその環境を保全し、守っていくべきでしょう。

昨夏、ミシシッピアカミミガメの問題がニュース等で報道されるたびに、「飼っているカメ」の電話相談が多くあり、その都度「野外に逃さないで、最後まで飼い続けてください」とお願いをしてきました。現在でもミシシッピアカミミガメは稚ガメが大量に輸入され、流通販売されています。この状況を変えていくために、まずは外来生物法や動物愛護法などを段階的に適用し、輸入・流通に制限をかけ、野外への放逐を禁止することが必要です。

外来生物問題は、外来生物に罪があるわけではなく、人間社会の反省のうえに、防除なども進めていかなければなりません。まだ少ないですが、各地で外来種の防除に取り組んでいる市民グループ、自治体、研究者の活動に参加したり、支援したりすることもひとつの貢献になります。

この自然しらべをきっかけに、これからもカメが暮らす自然を観察し、どのような日本の生物多様性を未来に残すのか、考えていただければ嬉しい限りです。

大野正人(日本自然保護協会・教育普及部長)

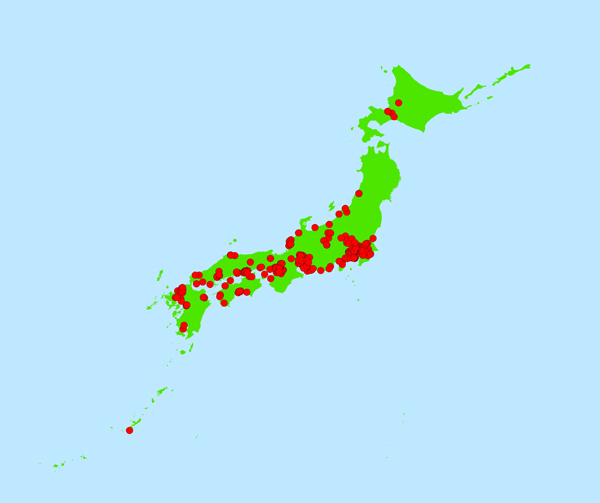

総調査地点1,456カ所

総調査地点1,456カ所

知多自然観察会での自然しらべの様子(写真:南川 陸夫さん・愛知県)

知多自然観察会での自然しらべの様子(写真:南川 陸夫さん・愛知県)

カメの調査記録について

今年は、10,032匹の情報が寄せられたうち、画像からカメが確認できる6,468匹を対象に集計・解析を行いました。その結果、約64%の4,416匹がミシシッピアカミミガメの記録でした。

今回、国指定の天然記念物のリュウキュウヤマガメやヤエヤマセマルハコガメ(左下写真)などの希少なカメの情報も合計13件寄せられるなど、みんなで守っていきたいカメも報告される一方、

危険なカメであるホクベイカミツキガメ(右下写真)の情報も関東地方から得らたり、交雑や遺伝子汚染が心配される種やチズガメ類の報告もありました。

▲左写真:ヤエヤマセマルハコガメ(菊原由希子さん(愛媛県))、右写真:ホクベイカミツキガメ(今津健志さん(千葉県))

▲左写真:ヤエヤマセマルハコガメ(菊原由希子さん(愛媛県))、右写真:ホクベイカミツキガメ(今津健志さん(千葉県))

【種別割合】

| 確認数 | ミシシッピアカミミガメ | クサガメ | イシガメ | スッポン | その他のカメ等 | 総報告数 |

| 6,468 | 4,146 | 1,313 | 586 | 202 | 221 | 10,032 |

ミシシッピアカミミガメ

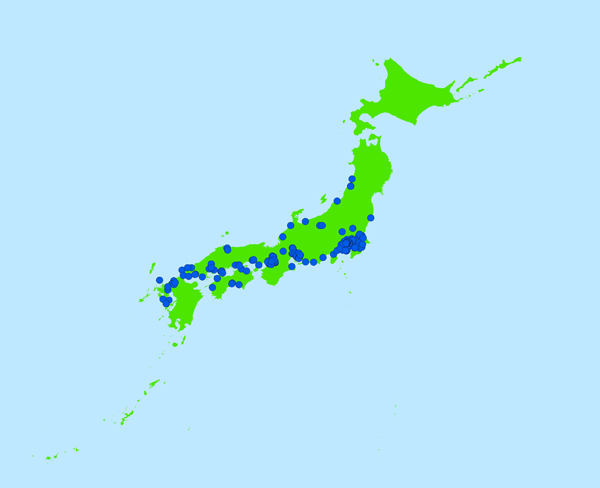

前回の調査と同じく、今回も飛び抜けて多数の個体が観察されており、個体数だけではなく分布の範囲も他のカメよりも広く、北海道から沖縄島までで見つかっています。10年前の調査の時と分布の範囲はそれほど変わっていませんが、一度の調査で非常に多数のミシシッピアカミミガメが観察される地点が増えていました。

このカメのオスは高齢になると黒化して、頭部の朱色の模様や喉の黄色い腺が消えてしまいます。そのためにニホンイシガメと間違えて報告されている事例が多くありました。各調査記録には写真が添付してあるため、いくつかの事例で種の同定をし直すことができました。

近年ミシシッピアカミミガメが外来生物として野外で急増していることが、ようやく社会問題として注目されるようになりました。今回の調査結果は、ミシシッピアカミミガメの日本での分布や生息の実態を把握し、対策を考えるために非常に重要な資料です。

クサガメ

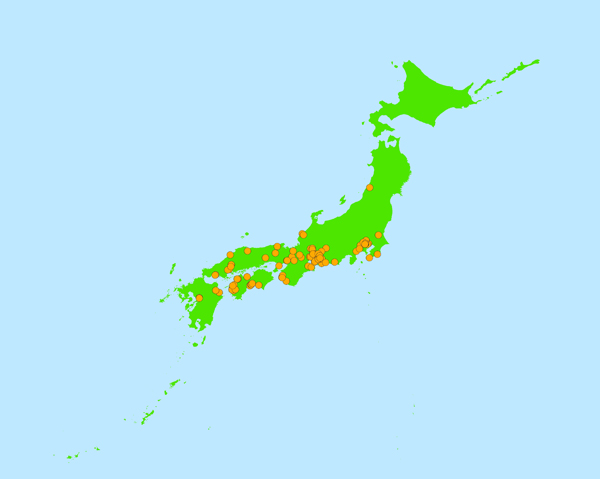

クサガメはミシシッピアカミミガメと生息場所が同じである場合が多く、ミシシッピアカミミガメに次いで多く報告されたものの、確認個体数はその3分の1弱でした。ニホンイシガメよりも広い範囲に分布していましたが、クサガメは幼体が商品名「ゼニガメ」としてペット流通しており、それが野外に放されて定着したと考えられる場所も多数ありました。そのいくつかではニホンイシガメとの交雑個体も確認されており、ニホンイシガメに対する遺伝子汚染の被害が懸念されます。

クサガメについては、日本列島に生息するものは朝鮮半島か中国大陸から持ち込まれた外来種であることを示唆するDNAの研究報告もあります。この結論はまだ出ていませんが、今回のカメしらべで報告にあるいくつかのクサガメの生息地は、この種の生物地理学的な研究のために、より詳細な調査をする価値があります。

写真:松田久司さん(愛媛県)

写真:松田久司さん(愛媛県)

ニホンイシガメ

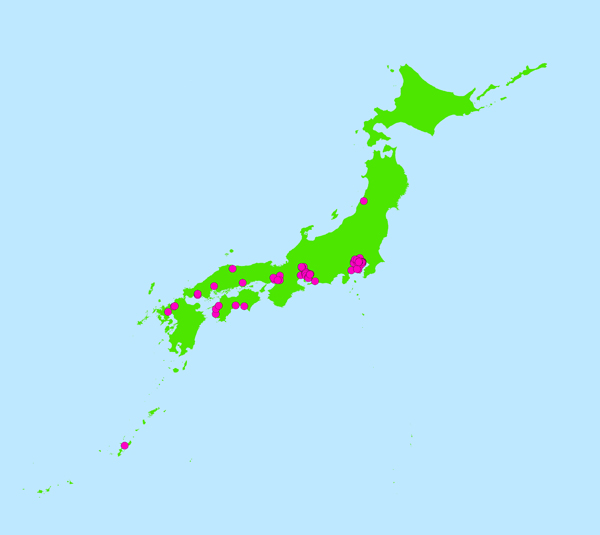

ニホンイシガメは、生息環境の悪化やペット用としての乱獲などの原因により、全国的に個体数が減少しているといわれています。今回の調査では、東海以西の地域を中心に134地点から586頭確認されました。

送っていただいた写真記録によると、多くの場所で複数のミシシッピアカミミガメの中に1〜2頭のニホンイシガメが混ざっている、という状態でした。また「数年前はニホンイシガメが多数見られる場所であったが、今はミシシッピアカミミガメばかりとなった」という同様の感想が多く添えられ、10年前の調査の時と同じく、外来のカメに圧倒され続けていることが分かりました。

今回の調査では山形県鶴岡市の神社の池から複数個体の報告があり、自然分布の北限および東限が明らかになっていないニホンイシガメにとって興味深い情報が得られました。

ニホンスッポン

ニホンスッポンは臆病なカメで、水底にいることが多く、そのため目撃される機会は少ないですが、今回の調査では、個体数は少ないものの、全国各地から83地点202頭の報告がありました。沖縄島からの報告もありますが、琉球列島には自然分布していないことが分かっていますので、持ち込まれたものに違いありません。また、食用に他の地域から移入されて養殖される場合や養殖の失敗で野外に放たれた個体やその子孫が定着していることもあるため、分布情報は慎重に評価しなければなりません。

日本の他のカメよりもずっと大きくなり、池や沼の「主」のような大柄のニホンスッポンが写された記録写真がありました。一方、川遊びや自然観察会、水辺での調査の時に、手のひらに載る甲長5cmほどの子ガメが数頭見つかっており、「かわいらしい」という感想も寄せられています。

主な活動 TOP

主な活動 TOP

支援の方法TOP

支援の方法TOP 会員制度/入会申込み

会員制度/入会申込み 遺贈・遺産・お香典のご寄付

遺贈・遺産・お香典のご寄付 チャリボン(本・DVD等での寄付)

チャリボン(本・DVD等での寄付) お宝エイド(不用品の買取寄付)

お宝エイド(不用品の買取寄付) 寄付金控除・褒章制度について

寄付金控除・褒章制度について その他の支援方法

その他の支援方法 講習会日程一覧・お申込み

講習会日程一覧・お申込み

写真:松本哲也さん(兵庫県)

写真:松本哲也さん(兵庫県)

写真:佐藤宏治さん(神奈川県)

写真:佐藤宏治さん(神奈川県)

写真:六重部篤志さん(広島県)

写真:六重部篤志さん(広島県)

写真:佐藤利行さん(愛知県)

写真:佐藤利行さん(愛知県)