2013.05.01(2025.07.18 更新)

- 2013年

- 日本のカメさがし!

【自然しらべ2013】おもしろカメ話

専門度:

調べる対象:カメ

カメの暮らしをのぞいてみよう」

ニホンイシガメの暮らし 春夏秋冬

種類ごとに暮らす環境も違う

ニホンイシガメ(以下イシガメ)やクサガメ、ニホンスッポン(以下スッポン)、北米産のミシシッピアカミミガメ(以下アカミミ)は皆、水陸両生のカメです。クサガメ、スッポン、アカミミは、どちらかというと流れがそれほど強くない平地の河川や池沼にすみ、イシガメは山間部の河川の上流部のような環境にもすんでいます。

琉球列島のカメでは、リュウキュウヤマガメ(以下ヤマガメ)とヤエヤマセマルハコガメ(以下ハコガメ)は、陸生で、両種とも水かきが発達しておらず、泳ぎは下手で水には浸かる程度です。ヤエヤマイシガメは水陸両生で、本州のイシガメと比べて、より水中を好みます。

本州のカメは昼行性 沖縄のカメは夜行性

本州・四国・九州にすむカメは基本的に昼行性ですが、スッポンは臆病なので日中でもよく水底の砂や泥に潜って隠れています。真夏の日中は水底に隠れて暑さをしのいでいます。琉球列島は日差しが強く暑いので、ヤエヤマイシガメはほぼ完全な夜行性です。ヤマガメやハコガメは明け方や夕暮れ時に活動する薄明薄暮性のようです。

水中で越冬 カメはどこで呼吸する?!

冬、イシガメやクサガメ、スッポン、アカミミは代謝が下がりほどんど動かなくなります。琉球列島のヤマガメやハコガメ、ヤエヤマイシガメも、亜熱帯気候とはいえ1〜2月は気温が下がるので、冬ごもり状態に入ります。イシガメやクサガメは陸地の地中で越冬すると思われることが多いのですが、そのような個体はごくごく一部で、水陸両生のカメは通常は水底の岩の間や落ち葉の堆積の下、浸食されてできた横穴などに隠れて越冬します。陸生のヤマガメとハコガメは陸地の穴や地中に隠れて越冬します。

爬虫類で肺呼吸のカメが水底で1〜2カ月も過ごすのは驚きです。カメは肺の空気を出し入れするのに喉をふくらませたりすぼめたりしますが、この行動を水中にいるときにもすることがあります。(水族館などで観察してみましょう)水中では水を出し入れすることによって、食道から水中の酸素を補助的に吸収することができるのです。おしりの穴(総排出孔)の奥の対になった袋状の器官(副膀胱)でも水中の酸素を吸収できます。カメは変温動物ですから、寒ければ代謝速度がかなり下がるので、食道や副膀胱から得られるわずかな酸素で生きていけるのです。

春になると本州・四国・九州のカメは池や川の岸辺や、岩、倒木などに上って積極的に日光浴をします。双眼鏡で観察すると、種まで分かるでしょう。

本求愛・交尾は春と秋

イシガメは野外での研究から、主に秋と春に求愛・交尾をすることが分かっています。断片的な観察からほかの種のカメも秋と春に交尾が多いようです。カメのメスは精子を、長いときには数年間も貯蔵できるので、夏の産卵の直前に交尾しなくてもよいのです。

イシガメとクサガメは浅い水辺でオスがメスに求愛します。イシガメのオスは、メスの正面に来て、手のひらを外に向けて両手を交互に揺らして求愛します。

クサガメは手を使わず、オスは頭でメスの頭をコツンコツンと刺激します。

アカミミは水面に浮いた状態で、メスに向き合ったオスが手のひらを外側に向けて両手を揃えて爪をふるわせて求愛します。メスが求愛を受け入れたらオスもメスも沈んで水底で交尾します。

スッポンについては詳しく分かっていませんが、求愛交尾期のスッポンの甲羅には噛み痕が付いていることもあり、荒々しい交尾をしているようです。

ヤエヤマイシガメの交尾も荒々しく、オスは背後からメスに馬乗りになって、うなじに噛みついて交尾をします。ヤマガメとハコガメも、オスがメスの甲らの縁を咬むなどして交尾をします。

産卵は初夏

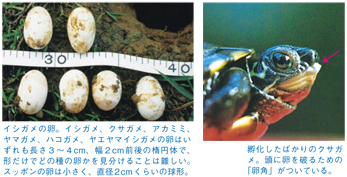

日本産のカメはすべて6~7月を中心とした初夏に産卵します。カメはヘビやトカゲ、鳥などと同じく炭酸カルシウムの殻を持った卵を陸上に産みます。どのカメも後ろ足をスコップのように使って地面に穴を開け、産卵後はその穴(産卵巣)の入り口を後ろ足でこねた土でふさぎます。

野生のカメは夜明けごろ、裸地や田んぼの畦、畑などで、天敵を避けて密やかに産卵をします。しかし公園や社寺の池で人に慣れているカメなら、日中でも平気で産卵することがあります。陸地に上がっているカメを見つけたら、要注意です。境内とか低木の下とか物陰とかで産卵していないか、注意深く観察してみましょう。

多くの生物は、性染色体をどのような組み合わせで持つかによってオスになるかメスになるかが決まります。スッポンはそのように遺伝的に性が決まるのですが、イシガメ、クサガメ、アカミミ、ハコガメ、ヤエヤマイシガメは性染色体を持っておらず、地中に産み付けられた卵がさらされる温度によって性が決まります。高温だとメス、低温だとオスになります。

カメ Q&A ~カメは万年も生きる?~

Q カメってどんな足跡?

A.こんな風に足跡がつきます。(写真)

ぬかるんだ地面なら、肢としっぽの跡が残るので、探してみましょう。

Q カメは万年も生きる?

A.1万年は大げさですが、カメは長生きします。

野外での生態的研究から、イシガメにもヤエヤマイシガメにも、50歳を超えて生存する個体がいることが分かっています。クサガメでは45歳になるまで飼育された例があります。国外のカメではカロリナハコガメが138年間、ヨーロッパヌマガメが120年以上生きた例があります。これらのカメは体重が1kg前後です。小型であるにもかかわらず、人間なみの寿命を持つわけです。

ワニガメやカミツキガメのように体重が10kgを越えるカメは、おそらく100歳を超えることができるでしょう。

そして体重が200kgを越えるゾウガメでは、すでに成体になっていたときから152年間も飼育されたセイシェルゾウガメ「マリオン」や170年以上も飼育されたガラパゴスゾウガメ「ハリエット」が知られており、200年以上生きることができるかも知れません。

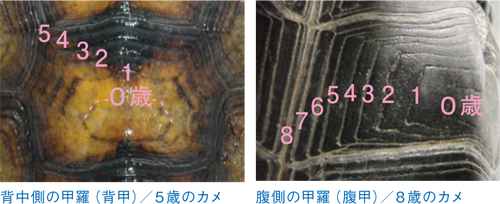

Q カメの年齢って分かるの?

A.若いうちは甲羅を見れば、おおよその年齢が分かります。

甲板(こうばん)が木の年輪のようになっており、内側から数えていけば、年齢が分かります。ただ、年齢を重ねるごとに磨り減ったり、傷ついて分かりにくくなります。イシガメやクサガメはおよそ10歳くらいまでなら分かるでしょう。アカミミは年輪が薄い上に、脱皮するので、4~5歳以上になると年齢を数えるのは難しくなります。

Q オスとメスはどうやって見分けるの?

A.おしりの穴の位置を見ます。

多くのカメで、おしりの穴の位置が腹甲から離れていればオス、腹甲に近ければメスと性別を判定することができます。とはいえ、それぞれの種でオスとメスのおしりの穴の位置の違いを、一度は並べて比べておかないと、性別の判定は難しいでしょう。クサガメとアカミミでは、オスは高齢になると体が黒化します。ヤエヤマイシガメのオスは、腹甲が大きくくぼみます。

Q クサガメは外来種なの?

A.まだ結論は出ていません。

DNAを用いた分岐系統の研究から、日本には朝鮮半島と共通の遺伝子を持った集団と中国と共通の遺伝子を持った集団があることが明らかにされました。この研究および遺跡からのクサガメの発掘例がないといった調査結果や、江戸時代前期など古い時代にクサガメの存在を示す記述がないといった民俗学的研究から、クサガメは外来生物であると言われるようになりました。

日本には外部形態の異なる2つのタイプのクサガメがいることが知られており、DNAの研究で明らかになった朝鮮型と中国型に対応しています。聞き込み調査や過去のカメの分布の分析から、中国型はこの数十年という新しい時代に定着しつつあり、これは移入されたものと考えて良いかもしれません。一方朝鮮型は西日本を中心に、古い時代からすでに分布していた地域と、新しい時代に定着を始めた地域があります。クサガメは国内で養殖されてペットとして流通しているので、後者の場合は国内移入種であると思われます。

DNAの研究では朝鮮半島のサンプルが都市近郊で採集された1個体のみであることなど、不十分な面があり、今後韓国や中国、台湾と連携し、より詳細に研究を進めなければなりません。日本に生息するクサガメがすべて外来生物である可能性は否定できません。しかし現段階で、日本のクサガメを外来生物であると結論づけることはできないと言えるでしょう。

Q お寺ではカメを放してよいの?

A.ダメです。

捕らわれて囲われた動物を自由にすることを仏教用語で放生(ほうじょう)と言います。放生をすれば功徳を得ることができると考えられており、カメや魚をお寺の放生池に放す放生会(ほうじょうえ)が年中行事として盛んに行われていました。

かつては近隣の川や池から捕ってきた水生動物をお寺の放生池に放していただけなので、地域の生態系や生物多様性への悪影響はほとんどありませんでした。しかし近年では、ペットのカメが大量に放されています。動物に自由を与えるのだという放生的発想を免罪符にして、飼うのに飽きたり飼い切れなくなったりした動物を野外に放逐する無責任な人が、後を絶ちません。

そのように放逐された動物はその地域に定着して、場合によっては繁殖し、在来の生物や地域の生態系、生物多様性に悪影響を与えます。したがってお寺の池と言えども、カメや観賞魚などの愛玩動物を放すことは厳禁です。

【今日から始める自然観察】カメの暮らしをのぞいてみよう(PDF/2.9MB)

<会報『自然保護』No.534より転載>

筆者の方に教育用のコピー配布をご了解いただいております(商用利用不可・抜粋利用不可)。ダウンロードして、自然観察などでご活用ください。

カメの暮らす環境あれこれ

カメの暮らす環境

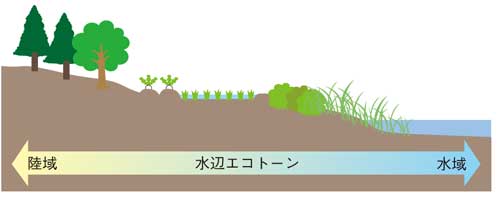

一般的にフィールドで観察できるカメは、ニホンイシガメ、クサガメ、ミシシッピアカミミガメ、ニホンスッポンの4種類です。これらのカメは、湖沼・池・河川などの水辺で見られますが、5~8月ごろに、産卵に適した土手や畑などで卵を産みます。「水辺エコトーン※」と呼ばれる、水辺と陸域が一体となったこの水辺環境を守ることがカメの保全につながります。

▲水辺エコトーン※:陸から水辺への連続性をもって推移していく水際のこと。途切れなく変化することで多様な環境が生まれ、さまざまな動植物が暮らしやすい場所となります。

▲水辺エコトーン※:陸から水辺への連続性をもって推移していく水際のこと。途切れなく変化することで多様な環境が生まれ、さまざまな動植物が暮らしやすい場所となります。

カメはお掃除屋さん?

自然の中で、カメは動物も植物も食べています。基本的に素早い動きができない生きものなので、動物や魚の死体や熟して落下した果実なども食べるなど、拾い食いをする雑食タイプです。自然生態系の「分解」にかかわるお掃除屋さん(スカベンジャー・腐肉食動物)の役割を担っているのです。

日本固有種ニホンイシガメ

ニホンイシガメは、山間部の池沼や河川の中流から上流、田んぼの水路などの水辺に生息していますが、近年の調査では各地で減少し、確認できても若い個体が少なかったり、オスとメスの比が偏っていたりしています。

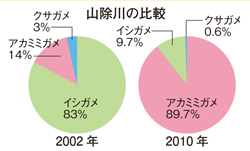

たった8年でほとんど外来のカメに!(in 揖斐川支流山除川)

岐阜県と三重県の県境付近にある揖斐川(いびがわ)支流の山除川(やまよけがわ)で2002年と2010年に、カメの生息調査を行いました。

2002年は約8割がニホンイシガメだったにもかかわらず、2010年にはミシシッピアカミミガメが約9割となり、優占種が入れ替わってしまいました。

それまで比較的良好な環境が保たれていたと思われた場所でも、8年のうちにカメの世界では大きな変化が起こっていました。(矢部隆)

カメの受難・直面している危機

日本の生物多様性の危機が訪れているように、野生のカメの生息状況も悪化しています。

- 生息場所の分断

- 開発や道路建設などで越冬地などとの間の水辺エコトーンが断ち切られる。車にひかれるロードキルも発生。

- 水際がコンクリート護岸化されることで、生息や繁殖を妨げられる。

- 農耕・漁獲活動

- 耕作放棄による影響

- トラクターや耕耘機に挟まれるなどして負傷したり、死ぬことがある。

- 耕作放棄地が乾燥化することで、生息地を追われる。

- 水質の悪化

- 家庭や工場、農業排水による水質の悪化。

- 外来種による問題

- ほかの種類のカメとの交雑による遺伝子汚染や産卵場所などをめぐる種間競合。

- 人間が持ち込んだアライグマや野犬、ウシガエルなどによる捕食問題。

- 乱獲

- ペット用として商業目的で行われる乱獲。国外へ持ち出されている場合も。

主な活動 TOP

主な活動 TOP

支援の方法TOP

支援の方法TOP 会員制度/入会申込み

会員制度/入会申込み 遺贈・遺産・お香典のご寄付

遺贈・遺産・お香典のご寄付 チャリボン(本・DVD等での寄付)

チャリボン(本・DVD等での寄付) お宝エイド(不用品の買取寄付)

お宝エイド(不用品の買取寄付) 寄付金控除・褒章制度について

寄付金控除・褒章制度について その他の支援方法

その他の支援方法 講習会日程一覧・お申込み

講習会日程一覧・お申込み