指標種を使って「自然の状態」を簡便に定量的に評価できる新たな手法を開発

2025年5月9日

プロジェクト

日本自然保護協会(以下、NACS-J)は、生物多様性の損失を止め、自然を回復させる「ネイチャーポジティブ」の実現に向けて取り組んでいます。この度、ネイチャーポジティブの実現に向けて不可欠な「自然の状態」を定量的に評価するための新たな手法を、国立環境研究所をはじめ様々な研究機関に所属する各分類群の専門家と共に開発しました。

この評価手法は、従来の評価手法に比べて簡便に調査が可能で、本州の比較的広い範囲で使用でき、データに基づいて自然の状態を定量的に評価できることが特徴です。地域で活動している市民の皆さまの活動にも、自治体や企業の取組にも活用することができ、生物多様性地域戦略における評価・目標設定や、TNFDの「自然の状態評価」で推奨されている方法にも対応しています。

特に、地域全体の自然環境や自社緑地の保全上の価値を評価したい、自然共生サイトの効果的なモニタリングを行いたい、地域の自然の特性に即した自然関連情報開示を行いたいといった自治体や企業の皆さまは、ぜひお問い合わせください。

■ 評価手法の概要

- 本州の温帯域の里地に限って広く使える手法

- 任意のサイトで、計113種類の植物・鳥類・チョウ類の指標種の生息有無を記録することで、指標種数・希少度という2つの視点で生態系の状態を定量的に評価可能

ファイル:生態系の状態評価のための指標種リスト(EXCEL/25KB) - 詳細は学術雑誌「保全生態学研究」に掲載しています:

種組成のネスト構造を考慮した指標種による生物多様性評価手法

■ 活用場面

- 市民や企業が生物多様性の保全に取り組む里地おいて、生態系の状態を定量的に評価できる。

- 市町村等が生物多様性の保全に関する計画を作る際、生態系の状態の定量的な評価結果に基づいて、保全上重要な場所を特定できる。

- 企業活動に関わる生物多様性保全上の重要地域の特定や、自然情報開示における優先地域での生態系の評価、自社の生物多様性保全活動の成果の評価を定量的に行える。

国際的にも課題となっている生物多様性の評価

2030年までのネイチャーポジティブの実現が新たな世界目標となり、各国における生物多様性をどのように測定し評価するかが国際的にも大きな課題となっています。

特に、新しい保護地域制度であるOECM※や、企業の自然関連情報開示※においても、「自然の状態(State of Nature)」をどのように評価・モニタリングするかが国際的にも活発に議論されています。これまでに世界中で様々な生物多様性評価手法が開発されているものの調査方法が難しく、市町村やサイト単位でも使える手法や、現地で生物を網羅的に調査せずとも簡便に評価できる手法へのニーズが高まっています。

この度、NACS-Jは、長年にわたって環境省及び全国の市民調査員と共に収集してきた「モニタリングサイト1000里地調査」のデータを活用し、指標種を使って各サイトの生態系の状態を簡便に評価する新たな手法を、各研究機関の専門家と共に開発しました。

新たな評価手法の概要

新たな評価手法の概要は下記のとおりです。

- 指標種は、全国規模の長期調査のデータを活用して選定しており、全国で記録できる生物群集に「ネスト構造」という序列性があることに着目。

- 従来の評価手法に比べて簡便に調査が可能で、本州の比較的広い範囲で使用でき、データに基づいて自然の状態を定量的に評価できることが特徴。

「種組成のネスト構造を考慮した指標種による生物多様性評価手法」

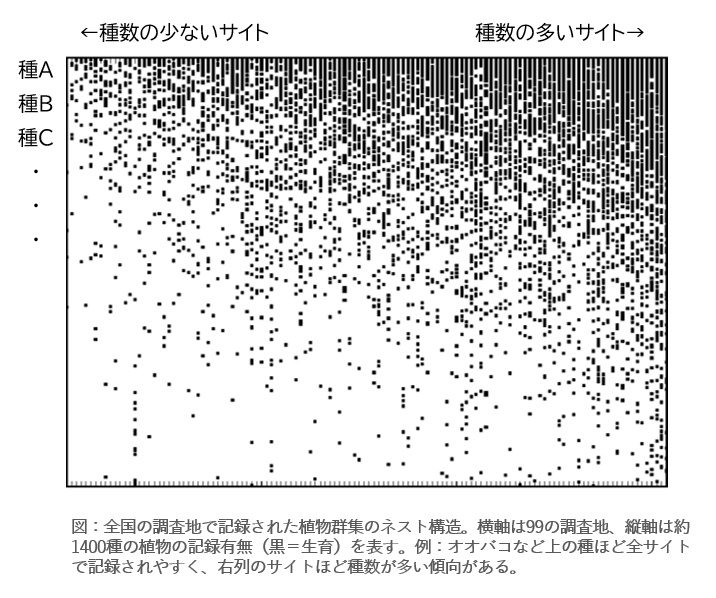

この方法は、全国で記録できる生物の群集に「ネスト構造」があることに注目しました。ネスト構造とは、全国比較的どこにでもいる種と、生態系の状態が良好で種数が多いような場所にのみよく出現する種がいるという、序列性があることを言います(図1)。

図1:全国の調査地で記録された植物群集のネスト構造。横軸は99の調査地、縦軸は約1400種の植物の記録有無(黒=生育)を表す。例:オオバコなど上の種ほど全サイトで記録されやすく、右列のサイトほど種数が多い傾向がある。

図1:全国の調査地で記録された植物群集のネスト構造。横軸は99の調査地、縦軸は約1400種の植物の記録有無(黒=生育)を表す。例:オオバコなど上の種ほど全サイトで記録されやすく、右列のサイトほど種数が多い傾向がある。

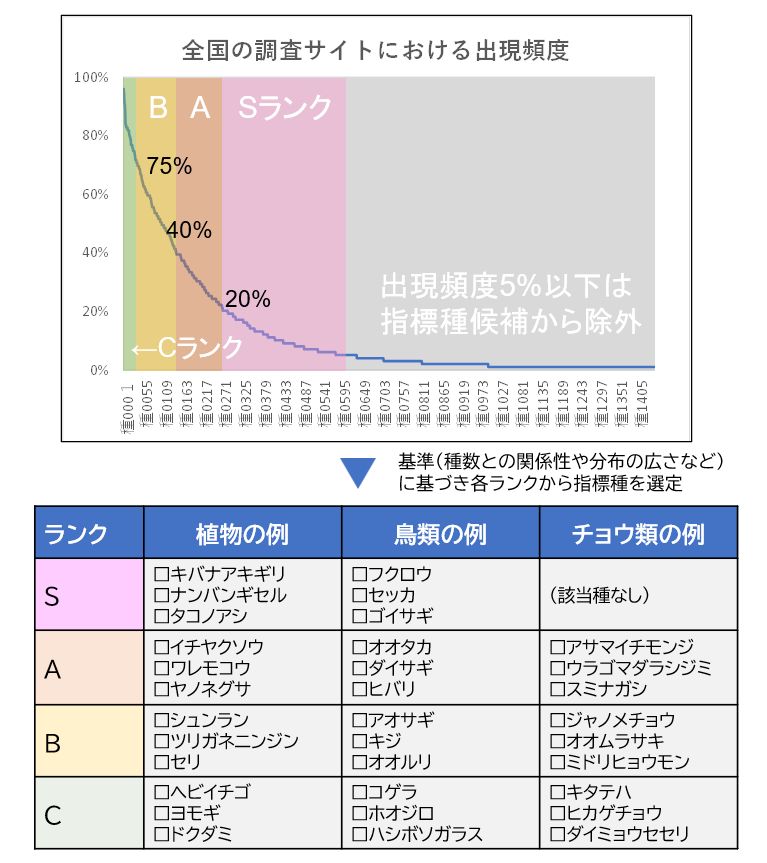

そこで、すべての種を全国での出現頻度に応じて4つのランク(C、B、A、S)に区分し、それぞれのランクから複数の指標種を「種数との関係性が強い」「分布が広い」「同定が容易」といった基準に基づき、専門家の有する知見も踏まえて選びました(図2)。

図2:指標種選定の概念図と、選定された各ランクの指標種の例。Sランクなど上位の指標種ほど、生態系の状態が良好で、種数が多く希少な種が出現しやすいサイトであることを指標する。

指標種の活用方法と注意点

この指標種を使えば、評価を行いたい任意のサイトでそれぞれの指標種が生息しているかを記録し、どのランクの種が良く記録できるかから、そのサイトの生態系の良好さの程度を定性的に評価することができます。

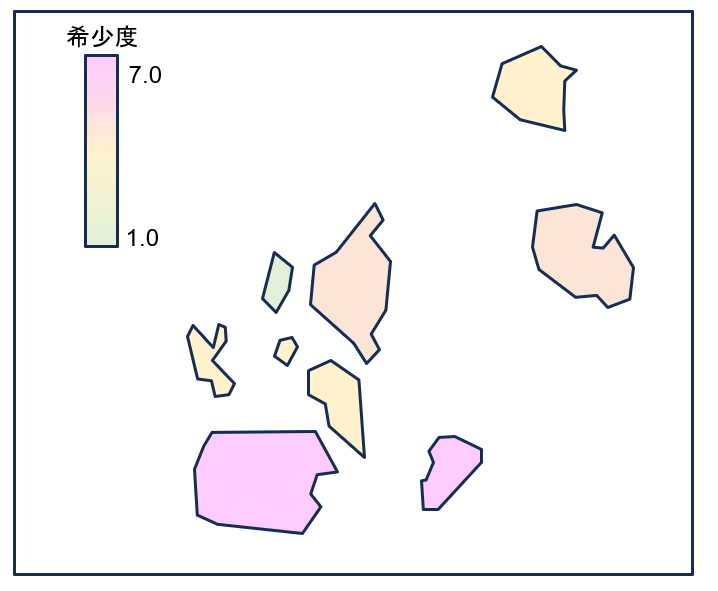

また、現地で記録できる指標種の「種数」と「希少度(記録できる指標種の全国での出現頻度から算出)」が高いほど、そのサイトの全種の種数や絶滅危惧種数が高いという関係性が認められました。このことから、指標種の種数及び希少度の2つから、各サイトの生態系の状態を定量的に評価することも可能です(図3)。

図3:ある地域における複数のサイトの希少度からみた評価結果のイメージ

この評価手法は、従来の現地調査による評価手法に比べて簡便に調査が可能で、本州の比較的広い範囲で使用できるのが大きな特徴です。実際に指標種を記録するには、植物・鳥類であれば年2回程度の現地調査を行えば大丈夫です。また、指標種は、専門家でなくとも普段から自然観察会等をしているような生き物に少し詳しい方であれば調査・同定が可能な種となっています。そのため本手法は、各市町村における保全重要地域の把握や、OECMにおいて非専門家がモニタリング調査を行う際にも有効だと考えられます。

一方で、この評価手法には以下のような制約や課題もあります。そのため今後も様々な専門家・研究機関と連携しながら改良を図っていく予定です。

- この指標種が使えるのは主に本州の低標高温帯域に限られる。

- 高山帯や山地・湿原・河川等では使えない。

- 希少種が多数出現するようなサイトは過小評価となる。

- 全種数や絶滅危惧種数を高精度で予測できる指標種のセットは他にも多数ある。

市町村や企業と進める日本版ネイチャーポジティブアプローチへの活用

NACS-Jは、市町村を基にして日本のネイチャーポジティブを実現していく取組を、「日本版ネイチャーポジティブアプローチ」と名付けて実践しています。この取組では、各市町村で生物多様性の現状評価を行い、保全上の重要地域を特定し、「自然に根ざした社会課題解決(Nature-based Solutions)」にもつながるアクションを計画・実施することを重視しています。また、市町村と企業等とのパートナーシップを構築し、地域のネイチャーポジティブへの企業の貢献度を評価しながら広域的に取組むこと(ランドスケープアプローチ)も重視しています。

NACS-Jでは、この取組を一緒に進めていただける市町村や企業の皆さまを募集しており、市町村や企業向けの「ネイチャーポジティブ支援プログラム」の中で今回開発した評価手法も活用しています。前述のとおり、本評価手法は、生物多様性地域戦略における評価・目標設定や、TNFDの「自然の状態評価」で推奨されている方法にも対応したものとなっており、自治体の計画作りや企業の自然関連情報開示にも役立ちます。

地域全体の自然環境や自社緑地の保全上の価値を評価したい、自然共生サイトの効果的なモニタリングを行いたい、地域の自然の特性に即した自然関連情報開示を行いたいといった自治体や企業の皆さまは、ぜひお問い合わせください。

参考

自治体や企業の皆さまへ ネイチャーポジティブ 支援プログラムのご案内

所沢市におけるNTTドコモの生物多様性保全への貢献度を見える化

ネイチャーポジティブ実現に向けた、生物多様性を客観的に評価する6つの手法を策定

用語解説

※OECM:OECM(Other Effective Area-Based Conservation Measures、その他の効果的な地域ベースの保全手段)は、従来の自然保護区ではないものの、生物多様性の保全に実質的な貢献をしている地域を指します。例えば、市民団体や企業が保全する緑地や、結果的に自然が保たれている都市公園や史跡などです。2024年度から日本版OECM「自然共生サイト」の認定制度が国によって開始されています。

※TNFD:企業活動が自然にどの程度依存し影響を与えているかを評価し、自然関連リスク・機会への対応を株主や投資家等に対して開示する枠組みです。自然関連財務情報開示タスクフォース(Taskforce on Nature-related Financial Disclosures)が2023年に国際的な開示ガイドラインを公表しています。

公益財団法人日本自然保護協会 自然のちから推進部

担当:高川・三好・出島

![]() 03-3553-4101

03-3553-4101 ![]() naturepositive@nacsj.or.jp

naturepositive@nacsj.or.jp