2025.08.26(2025.08.23 更新)

みなかみ町でのネイチャーポジティブ実現に向けた4つのステップの設計と回復傾向の定量的評価を開始

~「自然に根ざした解決策(NbS)」実践に向けて他地域でも活用できる「実践ガイド」を公表~

三菱地所株式会社(以下、三菱地所)、公益財団法人日本自然保護協会(以下、NACS-J)、群馬県みなかみ町(以下、みなかみ町)は、ネイチャーポジティブ※1な社会の実現を目指して2023年に連携協定※2を締結しており、このほど、その成果として、ネイチャーポジティブに向けた4つのステップ設計による効果的なアプローチ方法と、生物多様性の回復傾向の評価方法を策定しました。また、策定した手法を他地域で活用できるよう、地域のネイチャーポジティブ実現に向けた手引書をとりまとめました。

3者はこれまで、利根川の源流に位置し、ユネスコエコパークにも登録されているみなかみ町を舞台にして、地域全体の生物多様性の保全や再生、その定量的な評価手法の開発、自然に根ざした解決策(NbS:Nature-based Solutions)※3の実践などに取り組んできました。

ネイチャーポジティブの実現に向けた取組は、生物多様性の保全や再生活動を進めるだけでなく、水資源の保全や災害リスクの低減など、地域・流域の社会経済的課題の解決にもつなげていくことが重要です。この3者による新たな試みとして、ネイチャーポジティブの実現に向けた効果的な4つのステップを設計(図1)。生物多様性や社会課題の現状を客観的に評価するとともに、NbSにつながる施策をロジックモデルに整理(図2)しました。また、その施策の実施状況を適切にモニタリング・評価するべく、生物多様性の回復傾向の定量的な評価にも着手しました。

また、これらの成果をもとに、みなかみ町以外の地域でも適切にネイチャーポジティブの実現に向けた取組ができるよう、自治体、企業、市民団体などによる活用を想定して手順を具体的にまとめた「地域のネイチャーポジティブに向けた実践ガイド」をとりまとめ、公表しました。これは、みなかみ町の実例を踏まえて、地域のネイチャーポジティブ実現に向けた手順を具体的にまとめた手引書になります。

地域のネイチャーポジティブに向けた実践ガイド

3者は、今後も生物多様性の回復傾向を定量的にモニタリング・評価しながら活動の妥当性を定期的に検証していきます。加えて、NbSの考え方に沿って進めることで、社会的な成果を生み出せるよう取組を発展させていきます。

図1. みなかみ町におけるネイチャーポジティブの実現に向けた4つのステップ

図1. みなかみ町におけるネイチャーポジティブの実現に向けた4つのステップ

図2.みなかみ町のネイチャーポジティブ、地域課題解決に向けて設計したロジックモデル

図2.みなかみ町のネイチャーポジティブ、地域課題解決に向けて設計したロジックモデル

※1:ネイチャーポジティブ:

人と地球のために、生物多様性の損失に歯止めをかけ、自然を回復させること。第15回生物多様性条約締約国会議で採択された「昆明・モントリオール生物多様性枠組」で2030年までのミッションとしてこの考え方が掲げられた。日本の「生物多様性国家戦略2023-2030」にも国家目標としてネイチャーポジティブの実現が掲げられている。

2023年2月27日、ネイチャーポジティブの実現を目指して3者で10年間の連携協定を締結。主に以下5つの取組を推進している。

- 生物多様性が劣化した人工林を自然林へ転換する活動

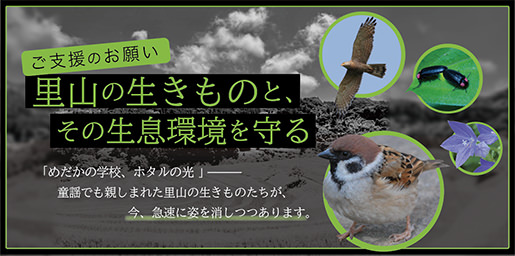

- 生物多様性豊かな里地里山の保全と再生活動

- ニホンジカの低密度管理の実現

- NbS(Nature-based Solutions)の実践

- 生物多様性保全や自然の有する多面的機能の定量的評価への挑戦と活用

また、2024年6月にも「ネイチャーポジティブ実現に向けた、生物多様性を客観的に評価する6つの手法」を発表している。

※3:自然に根ざした解決策(NbS:Nature-based Solutions):

生物多様性の保全や再生、持続可能な管理を通じて社会的な課題にも対処し、人間と自然の両方に利益をもたらす取組のこと。国際自然保護連合(IUCN)が提唱した社会課題解決におけるアプローチであり、国連環境計画でもその重要性が訴えられている。

参考資料

みなかみ町におけるネイチャーポジティブに向けた4つのステップと回復傾向の定量的評価

3者が本取組を進めるみなかみ町は、利根川の源流に位置し上信越国立公園を擁しており、谷川岳をはじめとする豊かな自然環境が広がる地域です。自然との共生を目指したまちづくりに長年取り組み、2017年6月にはユネスコエコパークとして登録されています。本取組ではまず、みなかみ町のネイチャーポジティブの実現に向けた効果的なアプローチの手順として、「4つのステップ」(図1)を設計しました。

1年目となる2023年は、ステップ1の「地域の現状評価」に基づき、みなかみ町全域の生物多様性や社会経済課題の現状評価に取り組みました。2年目となる2024年は、ステップ2の「目標・施策の検討」を実施し、みなかみ町の生物多様性と社会経済的課題も踏まえ、NbSにつながるロジックモデル(図2)を整理するとともに、3者の取組の最終年である2032年に向けた工程表を整理しました。

ステップ3の「取組の実施」は、「生物多様性が劣化した人工林を自然林へ転換する活動」、「生物多様性豊かな里地里山の保全と再生活動」、「ニホンジカの低密度管理の実現」の3つの取組を2023年より先行して実施しています。2024年はこれらの取組を適切に効果測定していくため、生物多様性の回復傾向を定量的に評価する指標(表1)を定めてモニタリング調査を継続しました。また、NbSにつながる取組として、自然の有する多面的機能の回復やそれによる社会的成果を評価する指標案(表1)も設定しました。

表1. 各施策に応じた生物多様性の回復傾向と社会的成果の評価指標案

本取組では、開始後2年目ではあるものの、生物多様性の保全や再生を進めているいくつかの場所で実際に生物多様性の回復傾向が認められました。例えば、2023年にかいぼりによる外来種の駆除活動を行ったため池では、外来魚類の個体数を激減させることができ、在来水生昆虫の種数の増加や絶滅危惧植物の生息面積の増加などが認められました。一方、人工林から自然林への転換を目指す活動による生物多様性の回復傾向については、植物の種数や林床植生の被度(森林内の地面を植物が覆っている割合)などを指標にしていますが、今のところ短期的な変化は少なく、今後も継続したモニタリングが必要です。(図3)

今後も生物多様性の回復傾向を定量的に評価しながら活動の妥当性を定期的に検証していくとともに、NbSの考え方に沿って取組を進めることで、社会的な成果を生み出せるよう取組を発展させていきます。

図3. ため池のかいぼり活動(上)と人工林の自然林への転換(下)による生物多様性の回復傾向の評価(※指標値は一定の調査範囲や捕獲努力量のもとで得られた数値)

図3. ため池のかいぼり活動(上)と人工林の自然林への転換(下)による生物多様性の回復傾向の評価(※指標値は一定の調査範囲や捕獲努力量のもとで得られた数値)

地域のネイチャーポジティブに向けた実践ガイド

「地域のネイチャーポジティブに向けた実践ガイド」は、ネイチャーポジティブの実現に向けて効果的な取組ができるよう、前述した4つのステップ(図4)に沿った進め方を具体的にまとめたものです。みなかみ町での取組をもとにしているものの、どの地域でも適切に活用できる汎用性の高いものになっています。また、本ガイドにおける4つのステップの基本設計や生物多様性の定量的な評価手法は、国際自然保護連合(IUCN)やTNFD※4のガイダンスなど、国際的な議論にも即したものになっています。

実践ガイド 2つの特徴

- 生物多様性や生態系サービスを景観スケールで効果的に保全再生していく(ランドスケープアプローチ※5)ためのステップ(図4)や、生物多様性の現状評価、ネイチャーポジティブの実現に向けた施策や目標を策定する手法を解説、生物多様性の回復傾向を定量的に評価するための考え方もまとめています。

- 生物多様性の保全上の課題と地域の社会課題の双方の解決に資するNbSの施策検討についても具体的な手順や実例を紹介しています。

本実践ガイドは、「ネイチャーポジティブの評価」や「自然に根ざした解決策につながる施策の設計」といった技術的側面に焦点を当てており、やや高度な内容も含まれることから、NACS-Jが中心となり、本実践ガイドを活用して取組を進めていただくための「ネイチャーポジティブ支援プログラム」(自治体及び企業向け)を作成しています。

なお、本取組とそれに基づく実践ガイドは、生物多様性の特性と科学性を担保するため、自然科学・社会科学分野において日本を代表する石井 実 大阪府立大学名誉教授、土屋 俊幸 東京農工大学名誉教授、中静 透 東北大学名誉教授、西廣 淳 国立研究開発法人国立環境研究所 気候変動適応センター 副センター長の各専門家とともに検討を進めました。また、株式会社バイオーム、総合地球環境学研究所、国立環境研究所、群馬県自然環境調査研究会、みなかみユネスコエコパーク科学委員会、パシフィックコンサルタンツ株式会社の各企業・団体にもご協力をいただきました。

※4:TNFD:

企業活動が自然にどの程度依存し影響を与えているかを評価し、自然関連リスク・機会への対応を株主や投資家等に対して開示する枠組み。自然関連財務情報開示タスクフォース(Taskforce on Nature-related Financial Disclosures)が2023年に国際的な開示ガイドラインを公表した。

※5:ランドスケープアプローチ:

一定の広がりのある地域において、土地・空間計画をベースに多様な人間活動と自然環境を総合的に取り扱い、課題解決を導き出す手法。

参考

群馬県最北部に所在し、町(広さは東京23区の1.2倍)の約90%が山林。豊かな生態系を有し、地域の自然資源を活用した持続可能な経済活動を進めるモデル地域であるユネスコエコパーク(生物圏保存地域)に認定されている。利根川の源流を存しており、その水の一部は武蔵水道・荒川を経由して丸の内を含む首都圏3千万人の暮らしを支えている。

日本で最も歴史のある環境NGO。「自然のちからで、明日をひらく。」という活動メッセージを掲げ、人と自然がともに生き、赤ちゃんからお年寄りまでが美しく豊かな自然に囲まれ、笑顔で生活できる社会を目指して活動している。みなかみ町では、国や地域の三者で連携して生物多様性の保全と持続的な地域づくりに取り組む「赤谷プロジェクト」を実施。三菱地所とは、皇居外苑の水辺環境の復元に取り組む「濠プロジェクト」や、宮古島での環境保全活動にて継続的に連携。

135年にわたり丸の内エリア(大手町・丸の内・有楽町地区)をはじめとしてさまざまな場所でまちづくりを推進している総合デベロッパー。三菱地所グループは、2050年に目指すべき姿として「三菱地所グループのサステナビリティビジョン2050~ Be the Ecosystem Engineers」を制定。立場の異なるあらゆる主体が、経済・環境・社会の全ての面で、持続的に共生関係を構築できる場と仕組み(=エコシステム)を提供する企業(=エンジニアズ)であることを目指している。

本件に関するお問い合わせ先

みなかみ町 企画課 地域創生係

TEL:0278-25-5032

日本自然保護協会 ネイチャーポジティブ担当

TEL:03-3553-4101

主な活動 TOP

主な活動 TOP

支援の方法TOP

支援の方法TOP 会員制度/入会申込み

会員制度/入会申込み 遺贈・遺産・お香典のご寄付

遺贈・遺産・お香典のご寄付 チャリボン(本・DVD等での寄付)

チャリボン(本・DVD等での寄付) お宝エイド(不用品の買取寄付)

お宝エイド(不用品の買取寄付) 寄付金控除・褒章制度について

寄付金控除・褒章制度について その他の支援方法

その他の支援方法 講習会日程一覧・お申込み

講習会日程一覧・お申込み