沖縄島東海岸は、生物や地形の多様性が高いユニークな場所として知られていたものの、十分に調べられていませんでした。大浦湾では2017年に長さ50mの規模のアオサンゴ群集が発見され、勝連半島では2018年に長さ150mにも及ぶスリバチサンゴの群集が発見されました。その他、甲殻類や貝類などの新種や貴重種が近年多数発見されました。

11年間のサンゴの健康診断の記録

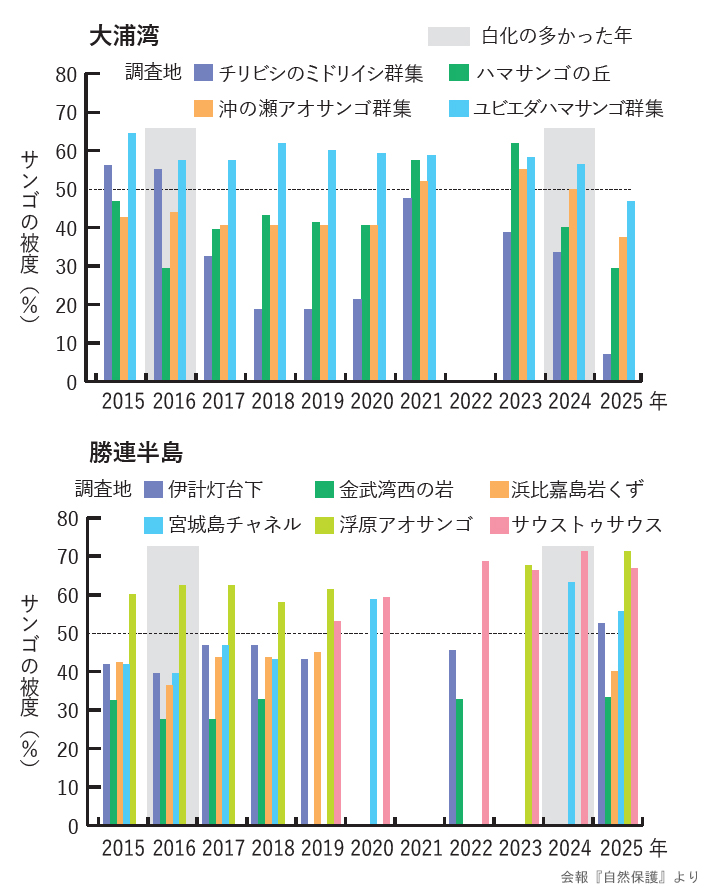

NACS-Jは2015年から2025年まで沖縄島東海岸の大浦湾4カ所と勝連半島6カ所でサンゴ礁の健康診断・リーフチェックを実施してきました。この間、琉球列島のサンゴ礁は2016年と2024年の2回にわたり高水温などの影響を受けました。

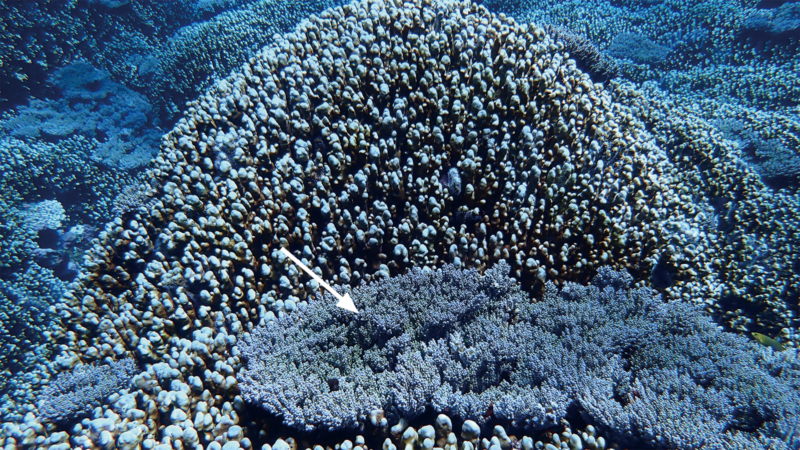

特に2024年は、世界的にも過去最大規模の白化現象であったと言われるほどであり、大浦湾と勝連半島も例外ではありませんでした。大浦湾では2024年に全4調査地点でサンゴの被度が前年よりも低下し、さらに2025年には11年間で最も低い被度の記録となりました。また、2016年の高水温時は、全ての調査地点でサンゴの白化現象が発生し、一部を除き多くの地点でサンゴの被度に低下がみられました。白化前の2015年程度に被度が回復するまでには、勝連半島では1~2年ほど、大浦湾では5年ほどかかりました。

2017年以降、大浦湾では米軍基地建設のために複数の護岸建設工事が行われ、特に辺野古岬付近の護岸により従来湾内に入っていた海流が流れ込みにくくなっています。また湾内でもコンクリートブロックの設置やサンゴの移植、軟弱地盤の改良などの作業が行われ、環境条件が変化していると思われます。加えて陸域からの赤土流入などの問題もあります。一方で勝連半島は多くの人が利用しているものの、海に大きな影響を与える人為的影響は少ないとみられます。

11年にわたるモニタリングの結果により、良好な環境が保たれれば、たとえサンゴが白化しても数年程度で回復できるものの、環境が悪化している場合には、回復までに時間がかかり、死滅してしまうサンゴ群集が出てくる可能性が示唆されました。

2015 年~2025 年にかけて行ったサンゴの被度調査結果。大浦湾で4カ所、勝浦半島で6カ所の調査を行った。被度が空欄の年は未調査。サンゴは白化しても必ず死滅するというものではない。死滅した場合には被度の低下という形で表れる

2015 年~2025 年にかけて行ったサンゴの被度調査結果。大浦湾で4カ所、勝浦半島で6カ所の調査を行った。被度が空欄の年は未調査。サンゴは白化しても必ず死滅するというものではない。死滅した場合には被度の低下という形で表れる

担当者から一言

リポーター

自然のちから推進部 安部真理子

沖縄の大切な財産であるサンゴ礁が、一日も早く復活することを願っています。