ウナギの国際取引の議論に注目を

2025年11月5日

ニホンウナギ(写真:秦 康之)

11~12月にかけて行われる「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(通称:ワシントン条約)」の締約国会議にて、ニホンウナギを規制の対象種にするかどうかが議論されます。その背景と議論の要点を解説していただきます。

井田徹治(環境ジャーナリスト・共同通信社編集委員)

古くから日本人に食材として愛されてきたニホンウナギをはじめ、多くのウナギに絶滅の危機が迫っています。欧州連合(EU)は2025年11月から12月にかけてウズベキスタンで開かれるワシントン条約の締約国会議に、ニホンウナギを含むウナギ16種を条約の規制対象とするよう提案しました。日本政府は反対姿勢で、会議の結論に注目が高まっています。

ヨーロッパ、アメリカ、ニホンという温帯の3種類のウナギは過去30年ほどの間に個体数が急減し、国際自然保護連合(IUCN)によって絶滅危惧種とされています。日本の環境省も2013年にニホンウナギを絶滅危惧種としました。河川環境の悪化に加えて、乱獲が原因とされています。

このままではかば焼きが食べられなくなる日がくるかもしれない

シラスウナギの密漁・違法取引

数が減った影響で養殖に使われる稚魚の「シラスウナギ」が高騰し、違法や不透明な国際取引が横行しています。ヨーロッパウナギは2009年にワシントン条約の対象種とされ、国際取引の規制が始まりましたが、その後も密漁や密輸の摘発が相次いでいます。

ニホンウナギはワシントン条約の規制対象ではないこともあって日本を含めた東アジアでは不透明な取引が続いています。日本は長く、台湾から大量のシラスウナギを輸入していたのですが、台湾は2007年にシラスウナギの輸出を禁止しました。その直後から、「香港産」とされたシラスウナギの日本への輸出が急増しました。香港にはシラスウナギ漁は存在しないため、「香港産」のほとんどが台湾から違法に持ち出されたものだと考えられています。

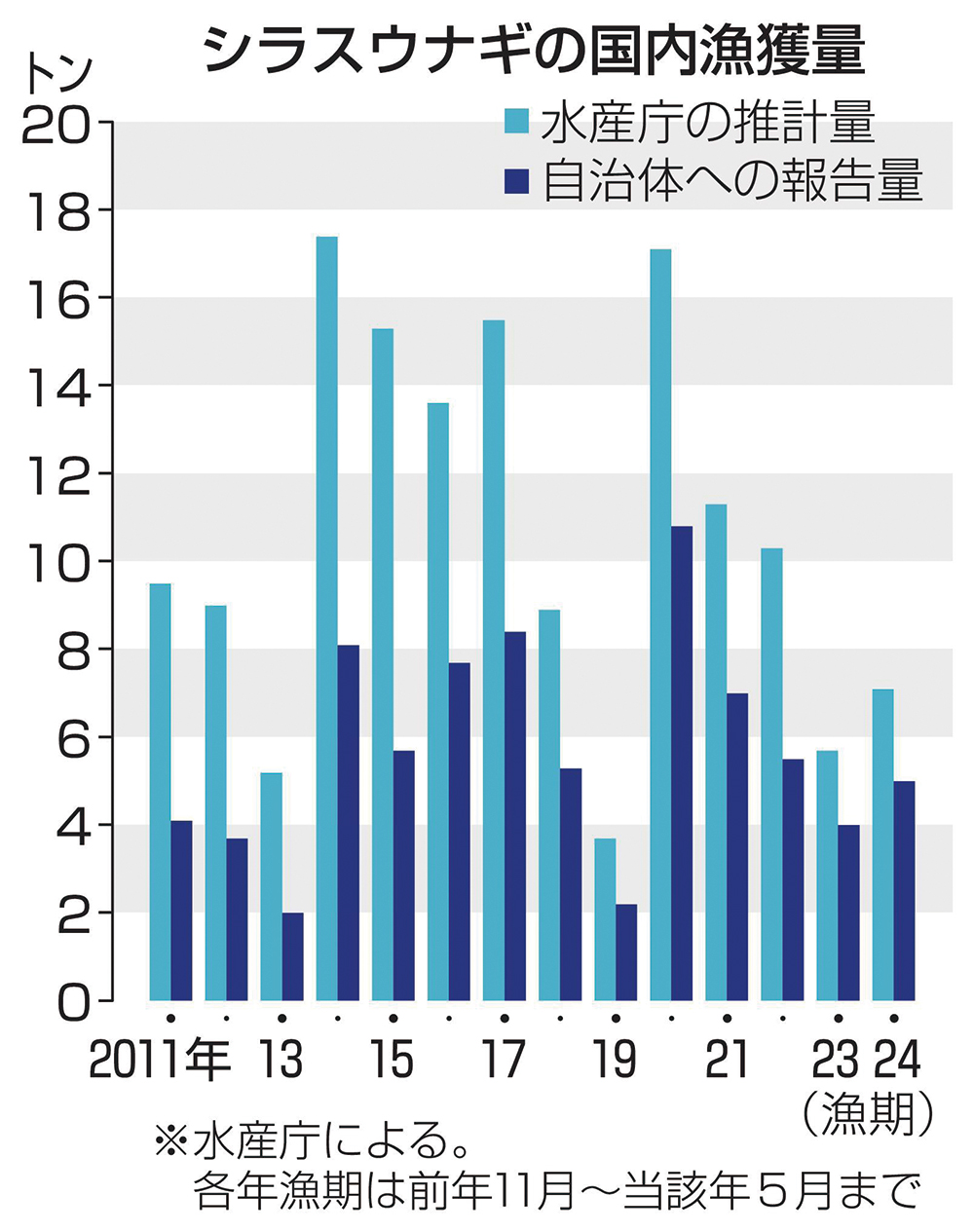

日本国内のシラスウナギの取引も極めて不透明です。シラスウナギの漁業者が自治体へ報告する漁獲量は、養殖池に入れられるシラスウナギの量に比べてはるかに少ないという状況が長年、続いています(グラフ参照)。これは国内で密漁や未報告のシラスウナギ漁が存在していることを示しています。

養殖池への池入れ量から推計した漁獲量(水色)と比べると、漁業者が自治体へ報告する漁獲量(紺色)ははるかに少ない

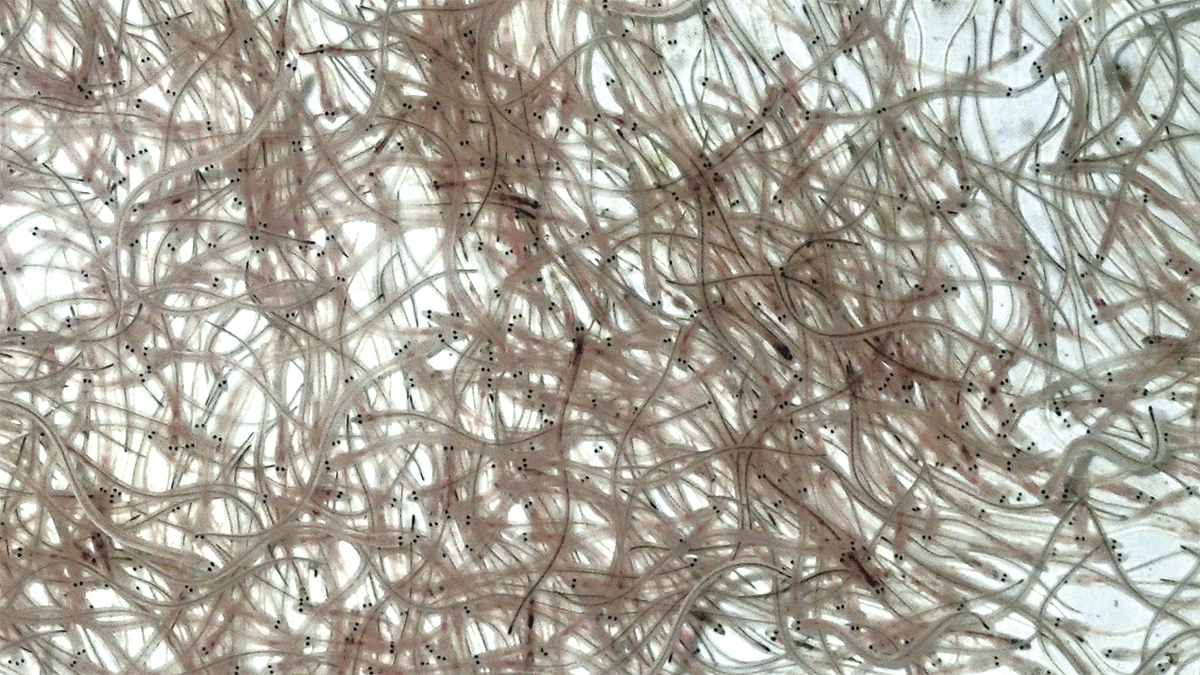

インドネシアのシラスウナギ漁の様子。日本市場目当てに大量に漁獲されている

高価で取引される違法取引も横行するシラスウナギ

アメリカウナギの状況も極めて危ういものがあります。中央大学の白石広美さんらの研究によると、近年、米国やカナダ、中米諸国からアメリカウナギの東アジアへの輸出量が急増していることが分かりました。2024年に全国各地のスーパーなどで購入したかば焼き133点を分析したところ、約4割がアメリカウナギでした(表示は中国産)。日本人は知らずに毎年、大量のアメリカウナギを食べていた訳ですが、カナダなどでは密漁や密輸が摘発されているほか、近年輸出量が増えているハイチは武装集団が国を支配し、政情が極めて不安定で、違法なウナギビジネスがギャングの資金源になっていることも指摘されています。ほかにもインドネシアなど東南アジアにいるバイカラー種というウナギも輸入されていますが、輸入後の行方はよく分かっていません。

EUのワシントン条約規制提案の背景にはこのような事情があります。

ワシントン条約の対象になると?

ワシントン条約は国際取引によって野生生物が絶滅するのを防ぐことを目的とする国際条約です。取引が原因で絶滅のおそれがあるとされた種は「付属書I」の対象として取引を原則禁止にするという厳しいものです。現在は絶滅のおそれはなくても、今の状況が続いたら絶滅する危険があるとされた種は「付属書II」の対象とします。この場合、取引は可能ですが、輸出時には取引が生息に悪影響を与えないことを証明する「輸出許可証」を添付することが義務づけられます。これは「予防的措置」の観点から、野生生物を守りつつ、それを利用するビジネスも持続できるようにすることを目指しています。EUはウナギ全種を付属書IIの対象とするよう、提案しています。

日本の水産庁はニホンウナギに絶滅のおそれはないなどとしてEU提案に反対する姿勢を示していますが、IUCNの科学的な評価を覆すだけの根拠があるとは言えません。水産庁が根拠とする日本の研究者の論文には多くの疑問点があることが別の研究者から指摘されています。日本、中国、韓国、台湾の4者で進めているシラスウナギの資源管理方策も強制力がなく、実効が上がっていないのが実情です。

生態系の中の重要な野生生物

ウナギの大消費国である日本の政府や業者には、かたくなに提案に反対するのではなく、ウナギ漁や国際取引を透明で持続可能なものにするのには何をすべきかをEUやアメリカウナギの生息国とともに真剣に議論し、対策を見いだす努力をする責任があります。ウナギは絶滅危惧種なので「安いウナギをたくさん食べたい」と消費者が考えることは間違いです。河川の環境をウナギが暮らしやすいように改善、再生することも重要です。

何より大切なことは、ウナギは単なる食べ物ではなく、生態系の中で重要な役割を果たしている野生生物であるとの認識を持つことです。人工繁殖が商業化されていないので、食卓に上るウナギのほぼすべては野生のシラスウナギに依存しています。野生のウナギが絶滅したらウナギ業界もウナギ食もなくなってしまいます。われわれは、野生のウナギを守り、持続可能な範囲でウナギを利用し続けるしかないのです。