【世界初】人口減少で生物多様性が損失する可能性が明らかに

2025年11月5日

人口の増減が、里地里山に暮らす生きものにどのような変化をもたらすのか、NACS-J藤田が解説します。

藤田卓(NACS-Jネイチャーポジティブ担当)

全国158の里地里山を対象としたビッグデータ解析による研究結果

1970年以降、世界の野生生物の約73%が失われる中、世界人口は80億人を超え、人口増加が生態系の危機の主な原因と考えられています。一方で、先進国では人口減少が始まり、生態系が回復するという期待もありますが、人口減少が生態系に与える影響を広域で解析した事例はなく、人口減少が生態系の回復につながるのか、それとも損失を拡大させるのか議論が続いています。

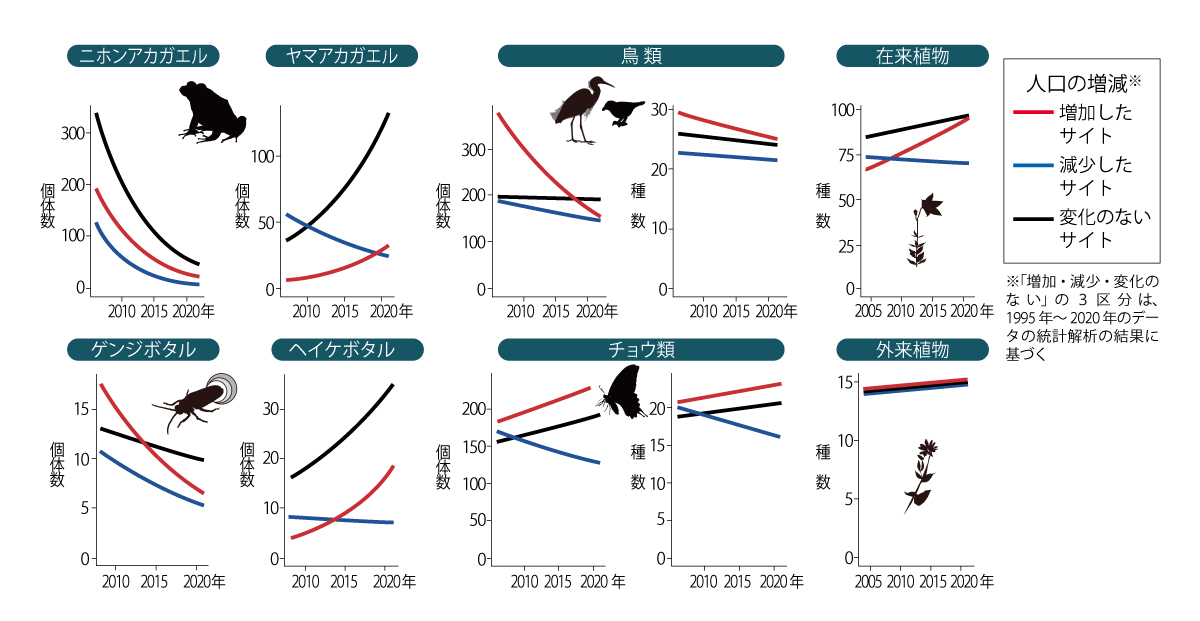

そこで東京都市大、NACS-Jを含む研究チームは、約5700名の市民調査員のご協力のもと実施したモニタリングサイト1000里地調査によって得られた、日本全国158地点の里地里山の鳥やチョウ、ホタル、カエル、植物など約3450種、17年間の長期データと、人口・土地利用の変化に関するビッグデータを解析しました。その結果、人口減少したサイトでは、外来植物を除き、すべての分類群の種数・個体数が減少していることが明らかとなりました(図)。また、農地面積が減少したサイト、都市面積が増加したサイトでも、類似した傾向を示しました。

本研究は、人口減少が生物多様性の損失につながる可能性があることを、世界で初めて定量的に明らかにしました。人口減少した地域の土地利用の経年変化をみると、農地の面積が減少する一方で、森林面積や都市面積が増加する地域が多く含まれていたことから、人口減少した地域において農地が管理放棄され、森林に遷移したり人為的な開発が続いたりすることによって、里地里山の生物の生息環境が衰退している可能性が示唆されました。以上の結果から、人口が減少する里地里山の生物多様性を保全するため、生業で行ってきた伝統的な管理技術の評価や、市民が行う保全活動の継続が重要であると考えられました。

国際連合の予測によると、2050年までに85カ国で人口減少が継続的に進行すると報告されています。生物多様性の世界目標「ネイチャーポジティブな社会の実現」(2030年までに自然を回復軌道に乗せ、2050年までに自然と共生する世界を目指す)に向けて、各国が将来的な人口減少を考慮した保全施策を策定・実行する重要性を、本研究は強く示唆しています。

https://www.nature.com/articles/s41893-025-01578-w