運用30年を経て考える長良河口堰問題とは

2025年9月1日

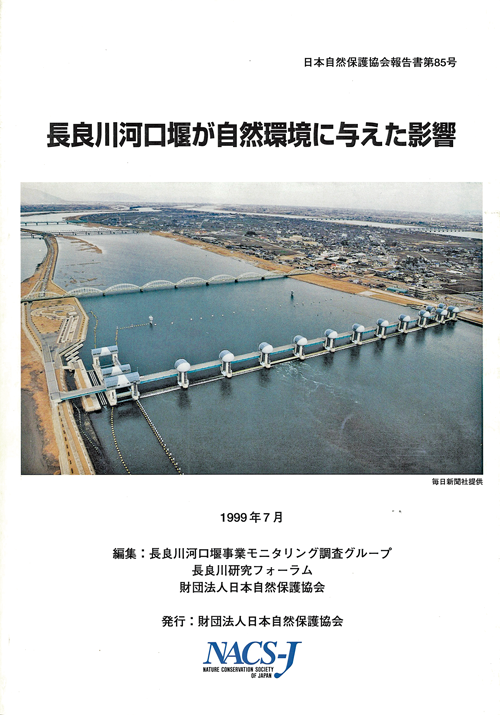

写真:長良川河口堰

上水道・工業用水開発に治水目的を加えて建設されました。河口堰の建設現場はシラウオ、シジミなどの漁場でした。アユ、ウナギ、サツキマスなどの回遊魚の通過を遮る施設はありませんでした。

長良川河口堰の運用開始から30年が経ちました。当時NACS-Jは、河口堰が自然環境に与える問題点を指摘していました。

NACS-Jが1999年に設置した河口堰問題小委員会のメンバーであり、長良川河口堰事業モニタリング調査グループの一員として河口堰運用後10年間モニタリングを行った村上哲生氏に寄稿いただきました。

村上哲生(博士(理学)/専門分野:陸水学)

長良川河口堰問題は過去のものではない

長良川河口に横断的な構築物を造り、水を利用する計画は1960年に遡ります。経済成長が始まる時代でした。発展のためには水が必要と考えられていました。翌1961年には、水資源開発促進法と水資源開発公団法が成立しています。計画の発表後、さまざまな立場から反対の声が上がり裁判でも争われましたが、1994年に岐阜地方裁判所は建設差止を認めない旨の判決を下し、翌年に河口堰の本格運用が開始されました。

判決により問題は決着したわけではありません。裁判は法廷に提出された証拠に基づき進められるものです。科学の助力は原告・被告に公平なものではありませんでした。原告側に立つ証人を得ることができなかった学問分野もありました。判決の科学的な根拠は曖昧で、運用以降、長良川では事業者が予測した以上の環境変化が生じ、今も河口堰の開門を求める声は絶えません。

長良川河口堰問題は過去のものではありません。長良川で交わされた、環境保全、治水、利水、また市民意見を政策に反映する手法などの議論を顧みることは将来の河川問題を考えるためにも必要でしょう。

長良川河口堰問題で議論されたこと

木曽三川(木曽川・長良川・揖斐川)は洪水に悩まされてきた地域でした。しかし、長良川河口堰問題は、地域住民の治水要求と、域外の市民の環境保全要求との対立ではありません。治水、利水、環境保全のそれぞれに争点があり、だからこそ多くの専門家や市民が議論に参加したのです。

事業者の説明は、十分に観測資料や根拠を示し、また予測できないことは分からないと率直に認め、市民と対話し合意を求めるものではなかったように思えます。河口堰反対運動の盛り上がりを、運動側の巧みな戦術とそれに振り回された事業者の対応の拙さのみに求めることは、河口堰問題で本当に議論すべきことから目を逸らすものです。

多くの市民を反対運動に導いたスローガン「最後の天然河川」、「清流」は、魅力的なものでしたが、長良川やその姿を変えてしまう河口堰に対する理解を妨げた面もありました。「天然」は「手付かずの・原生」に、「清流」は水質的に良好であるとの意味に誤解され易い言葉でした。長良川は、谷が浅く平地が多い地形です。そのため人との関わりも濃厚で、汚染の負荷が大きく、特に窒素や燐などの植物プランクトンを育てる栄養分に富む水質でした。流れが維持されていれば、軽微な汚染は問題ではなく、水は澄んだ外観を示します。

しかし、河口堰が運用され水の流れが緩くなると、日本の通常の川では発生しない植物プランクトンの増殖が始まります。濁りや異臭などの問題はこのために生じます。水中の酸素不足や底質の変化の一因となることもあります。植物プランクトンの量の変化は、それに依存する動物の種類組成や量を決定する要因となります。長良川河口堰の環境影響を評価するためには、河口堰が川の生物の世界を変えてしまう仕組みを理解することが必要です。

目に見える生物への影響は、河口堰建設以前の長良川を知らないと判り難いかもしれません。河口堰周辺のヨシ帯は見る影もなくなりました。アユやサツキマスなどの漁獲も減少しています。事業者の堰運用開始後の環境監視は大規模なものでしたが、運用前の情報は乏しく、変化が河口堰の運用によるのか、または他の要因も影響を及ぼしている複合的なものなのかの判断は立場により相違しており、議論は噛みあっていません。

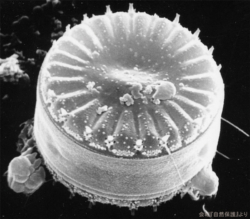

長良川河口堰で発生した植物プランクトン

代表的な河川棲の植物プランクトンの一種。この種は珪藻類に属しますが、アオコと呼ばれる藍藻類や、鞭毛藻類が発生することもあります。

長良川河口堰と自然保護

人の手も加わって造り上げられてきた長良川の環境を復元するためには、原生の自然を守ること (保存)とは異なる理念や手法が必要です。河口堰の開門の期間を長くすることも必要ですが、それだけでは伝統的な川と人との関わりを回復するには不十分です。運用後30年が経過し、長良川河口の地形や、動植物、また沿岸に住む人の生活も変わっています。

復元には、自然科学だけではなく、多岐にわたる智慧が必要になるでしょう。一度壊した環境は復元できないという現実に直面するかもしれません。ヨーロッパの河口堰に類似した施設では、開門しても過去の環境には戻らなかったとの報告もあります。これは、河口堰の存在を受け入れ、回復を諦めることを容認する意見ではありません。不十分な調査で自然へ不可逆的な干渉を強いた事業に対する批判です。

長良川河口堰問題は、保存とは異なる保全、つまり、自然環境を人の生活に役立てつつ次世代にも残すことの重要性を考えさせる事例でした。保全の考え方は、里地などの二次的な自然の保護を例とし語られることも多くなりました。過去を振り返るとともに、新しい視点で河口堰問題を考える時期だと思います。