会報『自然保護』No.599 2024年5・6月号 特集:かえるの歌に耳をすませば

2024年5月1日

今月の

表紙

第9回わぉ!な生きものフォトコンテスト わぉ!グラフィック賞

「ママ、がんばる」

低気圧が発生して荒れる海中で、両手でシロガヤをしっかりと掴み、必死でうねりに耐えているワレカラに出会いました。よく見るとお腹には卵を抱えています。きっとこれから生まれる子どもたちを、命懸けで守っていたのでしょう。

かえるの歌に耳をすませば

ひと雨ごとに生きものが動き出す春。水田やため池、河原にできた氾濫湿地などの水場からカエルの歌が聴こえてくる季節です。グェグェグェッ、コロコロ、ケロケロ、フィフィフィ……さまざまなカエルたちの歌に耳をすませ、カエルたちの暮らしに想いを馳せましょう。

鳴のうを大きく膨らませて鳴くオスのアマガエル(写真:藤田宏之)

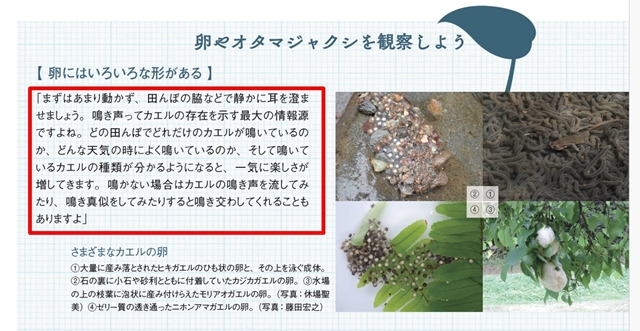

(誤)「まずはあまり動かず、田んぼの脇などで静かに耳を澄ませましょう。鳴き声ってカエルの存在を示す最大の情報源ですよね。どの田んぼでどれだけのカエルが鳴いているのか、どんな天気の時によく鳴いているのか、そして鳴いているカエルの種類が分かるようになると、一気に楽しさが増してきます。鳴かない場合はカエルの鳴き声を流してみたり、鳴き真似をしてみたりすると鳴き交わしてくれることもありますよ」

(正)カエルの産卵は基本的に夜間に行われるため観察が難しい。最も容易なのは、日中に見ることができて動かない卵の観察だ。「アマガエルの卵は小さくもあり、なかなか見つけられませんが、ヒキガエル類やアカガエル類の卵は比較的簡単に見つけることができます。モリアオガエルは水面上に張り出した木の枝や葉に泡状の卵塊を産み付けます。そして孵化したオタマジャクシは水面に落下します。親は下に水場があることをちゃんと分かって産卵しているんですね」と藤田さん。

今日からはじめる自然観察

昆虫をそっと観察優しく触れる

虫との出会いも増えてくる季節です。虫捕り網を持ってお出かけする方も多いでしょう。自然の中で虫を見つけたら、まずはそっと観察してみましょう。そしてチャンスがあれば優しく触ってじっくり観察してみましょう。

(野本康太 伊丹市昆虫館学芸員、自然観察指導員兵庫連絡会事務局)

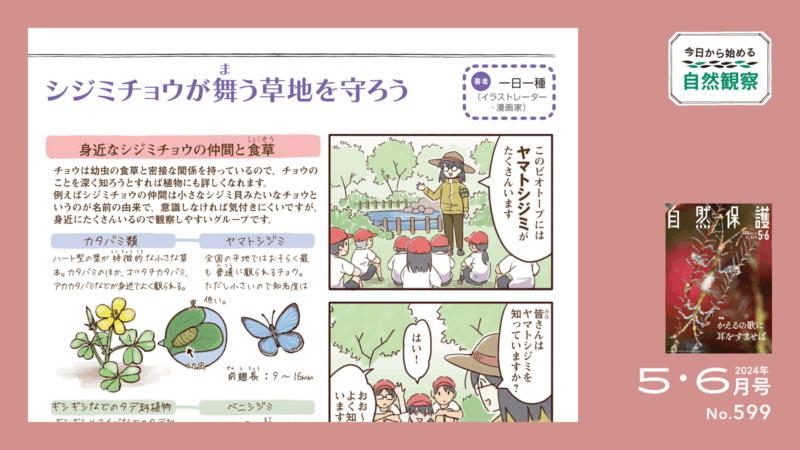

シジミチョウが舞う草地を守ろう

チョウは幼虫の食草と密接な関係を持っているので、チョウのことを深く知ろうとすれば植物にも詳しくなれます。

例えばシジミチョウの仲間は小さなシジミ貝みたいなチョウというのが名前の由来で、意識しなければ気付きにくいですが、身近にたくさんいるので観察しやすいグループです。

会員限定 おすすめ特集 &Nカレ動画 大公開

NACS-J NEWS 各担当からの報告

活動開始から20年を迎えた赤谷プロジェクト記念報告会を開催しました。産業とネイチャーポジティブの両立を目指して

自然観察指導員講習会を島根・福島で開催 沖縄・大浦湾でのサンゴ健康度チェック 奄美で集落体験と貝のモニタリング体験ツアー 【参加募集】安曇野にオオルリシジミを観に来ませんか? ネイチャーポジティブに向けてJBRNと協定を結びました。 【おすすめ動画】すべてのこどもに自然を! プロジェクトPR動画が完成しました。(YouTube・外部サイト)四国ツキノワグマ保護プログラムの木頭クマ祭り2024を開催しました。

リニア中央新幹線のトンネル工事の発生土置き場予定地の湿地を視察

奄美大島で大人向け企画「海の自由研究」を開催

土壌の観察会&構内や研究室見学ツアーを開催

(仮称)六郎館岳風力発電事業の計画地を視察

自然保護憲章が制定50周年 秋にシンポジウムを開催します。

話題の環境トピックス

ブナ林を守ってきたクマゲラ 本州で絶滅の恐れが高まる

N-Café(会員投稿コーナー)

Book and Present

会報『自然保護』(入会)ご希望の方はこちらから