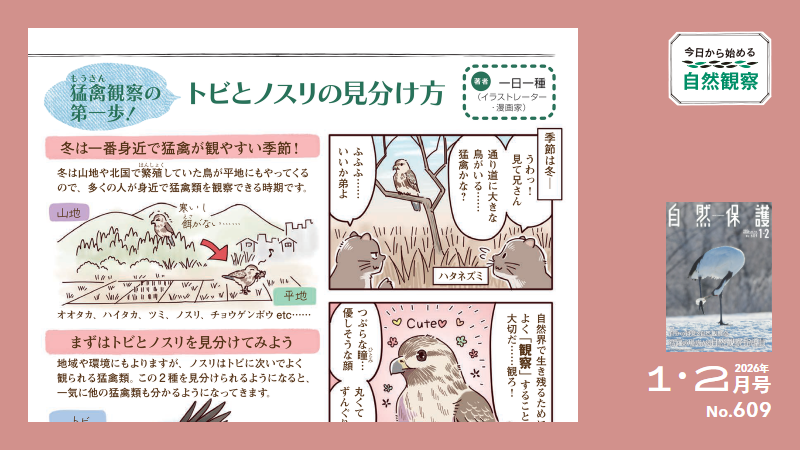

【配布資料】今日からはじめる自然観察「冬のチョウはどんな姿?」

2017年11月1日

【今日からはじめる自然観察】冬のチョウはどんな姿?(PDF/3.61MB)

<会報『自然保護』No.560より転載>

このページは、筆者に、教育用のコピー配布をご了解いただいております(商用利用不可)。ダウンロードして、自然観察会などでご活用ください。

<会報『自然保護』No.560より転載>

このページは、筆者に、教育用のコピー配布をご了解いただいております(商用利用不可)。ダウンロードして、自然観察会などでご活用ください。

冬にはチョウをほとんど見かけなくなりますが、卵、幼虫、蛹、成虫といろんな姿で、冬の寒さに耐えています。

その暮らしぶりを覗いてみましょう。

永幡 嘉之(自然写真家、日本チョウ類保全協会理事)

種ごとに違う冬の越し方

寒い冬にも、野外には多くのチョウの生命が息づいています。

モンシロチョウなら、春に見られるのと同じ数の蛹が、人目に付かない場所で、ひっそりと春を待っているはずです。成虫や幼虫で越冬するチョウも、寒い日には何も食べず、葉の裏や草むらの中などでじっとしています。

チョウは卵から成虫まで、さまざまな姿で冬を越し、その方法は種ごとに決まっています。

例えば、モンシロチョウに代表されるシロチョウ科では、モンシロチョウやツマキチョウは蛹、モンキチョウは幼虫、そしてスジボソヤマキチョウは成虫で越冬します。アゲハチョウ科では大半が蛹で冬を越しますが、ウスバシロチョウは卵で越冬します。冬越しの方法は、そのチョウの長い進化の歴史の中で出来上がってきたものです。

越冬中の成虫を見つけることは難しく、よく見かけるキタテハでさえ、秋に多かった川原などで探そうとしても、まず見つかりません。以前、太い枯れ木を割ったところ、空洞になった内部から冬越し中のキタテハが出てきて驚いたことがあります。人目に付かない奥まった場所は、外敵の目を避けるばかりでなく、風や雪、そして急激な気温の変化からも身を守ってくれる空間なのだと知りました。

冬の散歩道で、運の良い人なら、生け垣で越冬するウラギンシジミの姿を見つけることができるかもしれません。

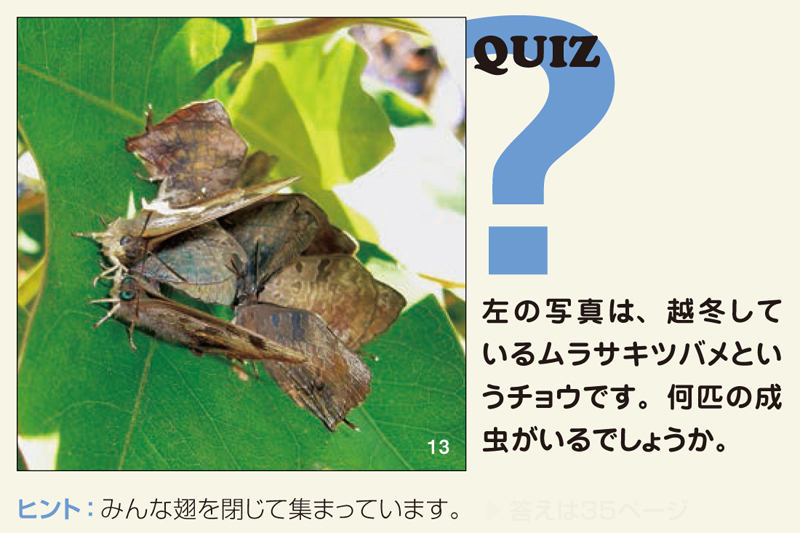

クイズの答え:9匹

本コーナーは、エプソン純正カートリッジ引取回収サービスを利用されたお客様のポイント寄付によるご支援をいただいております。