子どもたちに豊かな未来を届けたい

自然のちから推進部 道家 哲平

Contents

国際担当という仕事

現在、日本自然保護協会(NACS-J)の国際担当と、NACS-Jが事務局を担う国際自然保護連合日本委員会(IUCN-J)の会長を兼任しています。

IUCN-Jは、世界的な自然保護組織IUCNに所属する国内の組織をとりまとめる組織で、外務省や環境省などの省庁、ほか国内のさまざまな環境NGO等が所属しています。NACS-Jでは1988年からIUCN-Jの事務局を担っています。

IUCN-Jでは組織運営、資金調達など様々な業務をこなす傍ら、年に数回、世界各国で開かれる国際会議に参加して情報収集を行います。国際的な動きを政府や企業、自治体、NGOに還元することに努めています。国内で最も自然保護や生物多様性に関する国際会議に参加してきた人間であるという自負があり、国際条約や世界的な動きに関して何でもお答えできる、所謂“ChatGPT”となれるように心がけています。

英語の苦手克服のためにはじめた「自然保護」の翻訳

大学では哲学を専攻していました。哲学のなかにある応用倫理という分野で、環境保護について思索する機会がありました。

今は国際担当を担っていますが、当時、実は英語が苦手でした。大学院に進学した際に、英語力を向上させよう!と思い立ち、翻訳のインカレサークルに参加しました。ただ勉強するのではなく何か社会にも役立つといいなと思って、NGOのお手伝いも兼ねて、ニュージーランドの生物多様性国家戦略や米軍の環境配慮基準などの翻訳に関わりました。このように自然保護に関する翻訳に携わるなかで、NGOと関わりが深くなり、2003年に大学院に通いながら定時職という形でNACS-Jの一員となりました。

仕事の転機:初めての国際会議と生物多様性条約

20代の頃は非常に物静かで、一人で黙々とパソコンに向かうような人間でした。そんな中、自身の初めての海外旅行ともなったのが2004年のバンコクへの海外出張でした。英語が得意でもなかったので、最初は必死に議事メモをとっていました。それでも、目の前で話し合われている国際的な動きや、レッドリストなど、世界の生物多様性の危機的な状況を見聞きし、自然環境そのものの危機的な状況に対し社会の仕組みがまだ十分ではないことに危機感を抱くようになっていたと思います。そして、転機だったのが2006年。NGOの皆さんと開く連続勉強会の企画を任され、若手だった自分が発案した「生物多様性条約」というテーマを取り上げました。

勉強会から生物多様性条約COP10の誘致へ

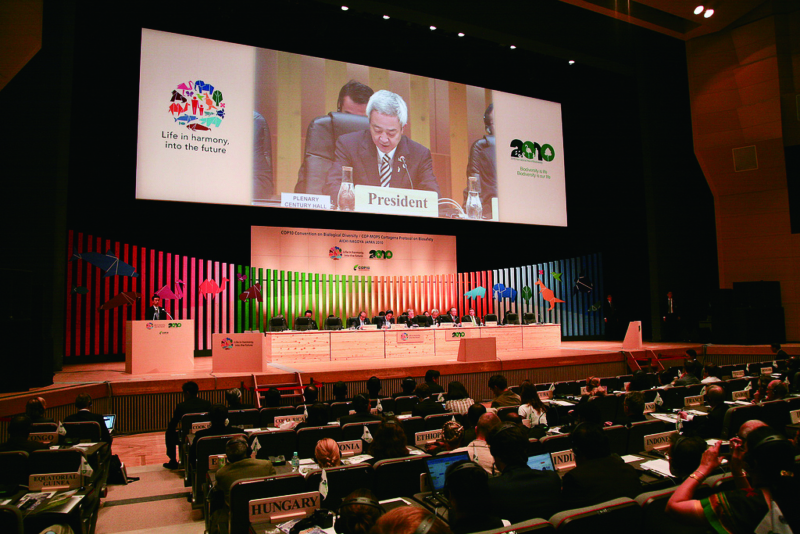

生物多様性条約(CBD)に関する連続の勉強会では、最後に内容をとりまとめるシンポジウムを企画することとなり、2007年に、当時の生物多様性条約の事務局長であるアーメッド・ジョグラフ氏をゲストとして招くことが決まりました。このシンポジウムの開催が、日本が生物多様性条約COP10のホスト国へとつながる重要な契機となりました。

COP10は個人的にも社会的にも非常に大きな出来事でした。COP10は愛知県名古屋市で開催され、今後の10年間の世界目標となる「愛知目標」が決議されました。COP10では誘致から開催準備のマネジメントに携わり、会期中も日本の市民団体の窓口として働きました。最も多忙だった時期であったと思います。

当時、それまでほとんど社会的に認知されていなかった「生物多様性」という言葉が当たり前に新聞紙面に載るなど、政府だけでなく、企業や自治体、ユースにおいても生物多様性の動きが大きく前進したと感じます。

子どもたちの未来のために、自分のできることを

COP10において日本から政策提言をうまくできなかったことには、若干の後悔がありました。そんな中、COP10後に自分の子どもが誕生したことは大きな契機になりました。将来世代に対し持続可能な社会を築けているのかと疑問を感じる、無責任な社会に対する焦燥感が湧き上がり、「この子の未来のために何かを変えたい」という強い思いが芽生えました。

人を動かすうえで、複雑な情報をシンプルにキャッチーに伝えるという情報発信の大切さを痛感しました。現在、国際会議の前の事前レクチャーや、会議後の報告などを含めると、年間30~50本ほどプレゼンを行っています。国際会議に参加する際には、自分が会議の内容を理解するだけでなく、得られた成果を誰にどのように伝えるかを常に念頭におきながら参加しています。国際会議で発表されるような情報は概して煩雑で理解しがたいため、情報発信をする際には、単にファクト(事実)を伝えるだけでなく、自分の想いを伝えることを意識しています。ご寄付や資金獲得の状況に左右されますが、一人でも多く若い世代と国際会議に行き、自身の経験や知識を橋渡しすることも大事にしていることです。

最後に:この仕事を目指す人に一言

この仕事は常に新しい情報に触れて、学べる機会にあふれているので、それはすごく楽しいことですね。そのため、常に学び続ける姿勢は必要になります。一般的に一つの職場で固定していると視野が狭くなりがちなところを、世界の動きと身近な問題で視野を切り替えなら、柔軟なマインドセットをもって頭を使っていける仕事、というのは魅力的です。

ネイチャーポジティブな社会の実現のためには、社会の仕組みはまだまだ変革していく必要があると思いますし、世界の動きと結びつけながら日本で果たすべき役割を担っていくために、これからもNGO間のネットワークを強め、自然保護NGOの果たすべき役割を拡大していきたいと思います。