泥くさく自然保護がしたい!

人のきずな推進部 小林 彩

Contents

幼少期の原体験:山登りでオコジョ探し

父が登山好きで家族旅行はしばしば登山に行くなど、小さい頃から自然には触れあっている方でした。また、幼少期に見た絵本でオコジョの可愛らしさに強く惹かれ、山登りに行くたびにガレ場でよくオコジョを探していました笑。そういうものが幼少期の原体験としてあります。

経歴1:野生動物と人との軋轢を解消したい!

大学院では、農作物被害をもたらすニホンザルの研究をしていました。当時は研究者として研究機関で働きながら、獣害を減らし、人間社会との軋轢を解消することを目指していました。しかし、地域の方々と実際に話してみると、自然にまつわる課題は彼らの生活のほんの一部にすぎず、知識の提供だけではなかなか人を動かすことができないという現実に気づかされました。

経歴2:地域の人たちを知ろうと中山間地域へ飛び込む

地域の人々の生活パターンや価値観を理解しなければ、本質的な解決には至らないと考えるようになった矢先、島根県雲南市の中山間地にある交流センター(公民館)、その後同じ雲南市内にあるまちづくりに関わるNPOで働く機会に恵まれました。

交流センターでは、地域の経済や産業を助ける仕事に携わる中で、地域住民の皆さんに直接向き合いました。また、まちづくりNPOでは社会課題を解決する事業を生み出すことを目指し、地元のチャレンジャー、全国のNPOや社会起業家の方々とのネットワークを構築して、地域との橋渡し役を務めました。

こうして、多くの人々とつながり、また中山間地に住むさまざまな人々の暮らしに触れる中で、「今の自分で、また野生生物保全の現場に戻って、できることがあるのではないか」と、自分の原点に戻りたいという想いが強くなりました。そのような仕事ができる職を探していた折に、運よく日本自然保護協会(NACS-J)の募集を見つけ、入職することとなりました。

NACS-Jでは全国の里山市民調査の事務局と総務を担当

入職後から、環境省が推進するモニタリングサイト1000里地調査(モニ1000里地調査)の事務局を務め、2025年春からはNACS-J全体の総務の仕事も兼務しています。モニ1000里地調査の事務局では全国約200か所の調査地で得られた膨大なデータをとりまとめるために、日々、地域の市民調査員さんやデータ整理に協力してくれるアシスタントさんたちとコミュニケーションを取る役割を担っています。2024年10月には、5年に一度まとめている、とりまとめ調査報告書を発表しました。

仕事のやりがいとして、里地・里山といった身近な自然の保全に、自分が貢献しているということを実感できるのはやはりうれしいですね。

ただ、コロナの前までは、実際に、地域の調査地に赴いて、現地の市民調査員さんと直接交流する機会があったのですが、現在は予算の関係もあってオンラインで講習会などを行うことがほとんどです。コミュニケーションを通じて調査員さんと密な信頼関係を築ける機会が失われているという現状には、非常にもどかしさを感じています。顔の見えない現地の調査員の方の苦労に応えるためにも、私たちが現地から預かったデータを、きちんと報告書として世に出し、同時に調査員の皆さんへ結果を還元していくということが大切だなと切実に感じています。

仕事で実感する里山の危機

里山の危機と感じることとして、まず保全の担い手の高齢化・担い手不足は大きな問題です。個人的にもなんとかしたいと思って、月に1,2度、自主的に、今住む地域の里山保全にボランティアで参加しています。

また今回のとりまとめの結果から生きものについて見てみると、例えばチョウやスズメのような、身近に見られるはずの種が急速に減っていました。これには、管理が放棄されるなどして草地や森林の遷移がすすみ、生息地が失われていることに加えて、気候変動による気温の上昇の影響もあるのではないかと考えられています。もう一つ重要な結果としては、予算があり体制やマネジメントがきちんと整っている保全活動は、地域の生物多様性にプラスの影響があるという結果もみえてきました。しっかり体制が整えば生きものが守られ里山の保全は進む、今後あるべき方向性は見えてきていると思うので、里山の危機を今後なんとかしていきたいと感じます。

子育て世代に働きやすい環境がある

NACS-Jは、今まで働いた職場の中では、顔が見えている範囲が一番大きな事務所です。まず女性が多くて子育てしやすいと思いました。子育て中の世代も多く、リモートワークで仕事ができるのはありがたいです。息子が保育園年中の時に入職し、もうすぐ小学校高学年。事務所まで一時間少々のところに住んでいるのですが、子どもも大きくなるまでは月に数日の出勤日数でした。18時までの打合せが入っていても、オンラインで参加し、終わってすぐ保育園や学童に迎えに行くことができ、助かりました。

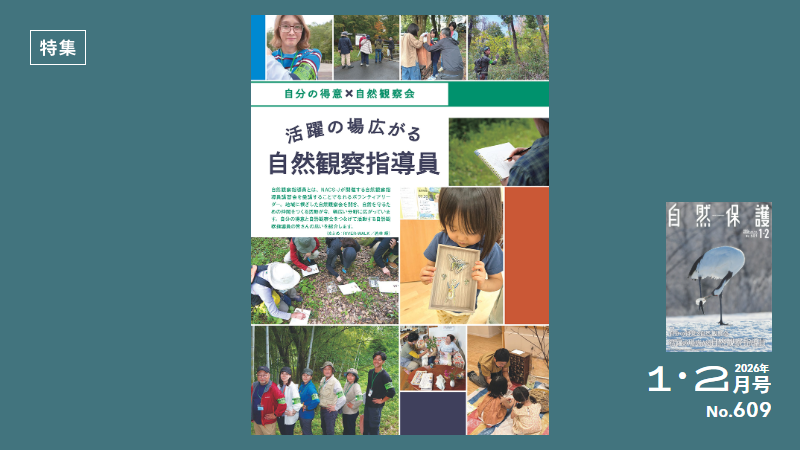

休日は地元の自然観察会に参加(右手前が小林、一番左が長男)(撮影:NPOさとやま 鈴木康元)

また、経営層との距離の近さは感じますね。下から意見を言いやすい、マネジメント層とのやりとりがしやすいというのは、すごく良いところだなと思います。

最後に、これからやりたいことを一言!

自分はやっぱり泥臭いのが好きなので、現場の保全にもっと貢献したい、現場に行きたいという思いが強いです。それぞれの現場があってこその自然保護なので、私自身は総務や事務局など裏方的な仕事が多いですが、一番は現場の人を大切に仕事をしていきたいです。そして、自分自身も現場を持つことを大切にして、地域の皆さんと顔を合わせる場面や活動をご一緒できる機会があればぜひ積極的に伺いたいなと思っています。