自然保護NGOで築く新たな企業連携の形

自然のちから推進部 原田 和樹

Contents

文系学生から営業マンに...営業成績で実績を残す

大学では文系の社会学部にいました。大学の時は国際的なことに興味があったため、主に英語やフランス語など語学の勉強に力を入れていました。また、「技術とイノベーション」がテーマのゼミに入りましたが、振り返ると当時は全く自然保護と関係のない分野に取り組んでいました。

卒業後は、印刷機・プリンターを作っている大手の会社で、BtoBの営業職として5年ほど勤めました。営業の仕事は自分に向いていてとても充実しており、全国でも上位に入るような営業実績を積み上げました。

自然に対して自分のアクションを変えたい!

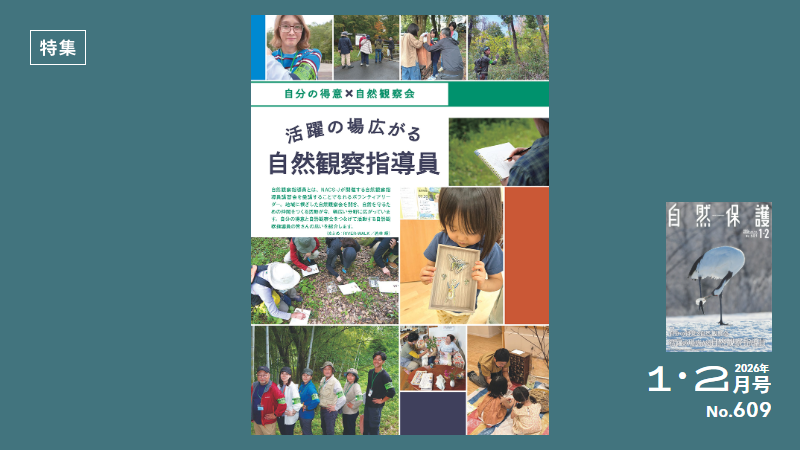

日本自然保護協会(NACS-J)に入るまでは、自然については全く詳しくありませんでしたが、2019年にオーストラリアで起こった大火災のニュースが連日報道されたことをきっかけに、北半球にいる自分の生活が南半球でのこうした出来事に影響を及ぼしているのではないか、ということを考えるようになりました。同じくその頃、NACS-Jの自然観察指導員の資格をとるなど、自然に関わるボランティアをしてみたいという気持ちも芽生えていました。同時に、このままではいけないのではないかという漠然とした気持ちから「自然に対して自分のアクションを変えたい」という思いが高まっていき、転職を決意するに至りました。

NACS-Jと企業との連携を推進する

NACS-Jでは、企業連携チームの一員として働いています。企業連携には大きく2つの役割があると思っています。一つは企業からのご支援を集め、NACS-Jという組織の基盤を整えること、もう一つは企業が自然に与える影響の大きさを踏まえ、社員向けセミナーや経営層へのインプットなどを通じて企業側の意識を変えることです。具体的な業務としては、企業からのご支援の問い合わせに個別にお答えしたり、社員向けの普及啓発や社会貢献、新事業の検討など企業側の目的や要望に応じて企画・事業を考えたりしています。さらに今は、NACS-Jが推し進める「日本版ネイチャーポジティブアプローチ」に関わっています。このプロジェクトは、企業だけでなく自治体とのやり取りもあるため、さまざまな立場の方々とやりとりすることが増えてきました。

ここ数年で企業側の自然に対する意識も大きく変わりつつあり、自然に関する動きはますます増えているなと感じます。この変化の中で、企業連携が果たす役割や大きさを実感しています。

人と直接顔を合わせることで築く信頼

前職の営業では、お客様から“原田だから買った”と言われることにやりがいを感じていました。これは前職で学んだことですが、まず現場に足を運んで、直接顔を合わせる、そして自分の仕事に直接関係のないことであっても求められることには誠実に応えていく、という真摯な姿勢が信頼につながっていくのだと思っています。

その姿勢は現在でも変わらず、できるだけ現場に顔を出したいと思っていますし、特に、活動をご一緒する地域の方々とは、同じ目線で話すことが大事だと思っています。同じ体験を通じて相手と同じものを見たり感じたり、相手の立場を理解しようと努めることは、私たちを受け入れてもらうために大事だと思いますし、企業や地域とをつなぎ一緒にプロジェクトを進めるためにも非常に重要だと思います。

日本自然保護協会での働き方

NACS-Jでの企業連携の仕事は、企業にアプローチをして営業活動をするという点で、前職の営業と同じ仕事です。しかし、話を受け入れてもらえるかどうかには大きな違いがありました。前職の営業は最初から話を聞いてもらえないことが日常茶飯事でしたが、NACS-Jでは「自然」という公益のためだからこそ、話を聞き入れてもらいやすく、こちらも気持ちを込めてアプローチできる魅力を感じます。

また、NACS-Jは働き方や一人の裁量の面で非常に自由だと感じています。前職は大企業だからこそ良くも悪くも個人は組織の歯車の一つという感じで、個人が決められる範囲が限られていました。こちらでは、対象となる企業も全国に及んでいますし、それぞれの企業に合わせた提案が個別にできるというところで、個人の裁量の大きさを実感しています。