日本自然保護協会の歴史

Who We Are日本自然保護協会について

Since 1951

戦後復興の真っ只中の1951年。まだ環境省(庁)も存在しない当時、

日本自然保護協会(NACS-J)は、尾瀬ヶ原を守る運動をきっかけに

日本初の自然保護団体として誕生しました。

尾瀬の自然保護活動に見る、

日本自然保護協会の根幹

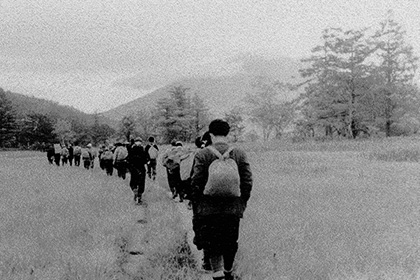

尾瀬ケ原の自然保護の歴史は1920年、地元・尾瀬の自然保護に取り組んできた平野長蔵氏が尾瀬沼一帯を景観保護のために風致保護林に編入するよう陳情したことに始まります。1927年には、のちの日本自然保護協会の発足メンバーである田村剛氏と武田久吉氏が尾瀬の調査を行い、その学術的価値を証明。この一連の活動は、現在まで受け継がれる日本自然保護協会の「地域の人とともにある自然保護」の根幹となっています。

1950年代

国や産業による資源開発が頻発した時代。これらに対し、学識経験者らが調査研究を基に、当時唯一の保護地域制度である国立公園の拡大運動を展開しました。日本自然保護協会は1951年、尾瀬ケ原を守る運動をきっかけに誕生しました。

-

1950年代

社会の動き

四大公害(イタイイタイ病、水俣病、新潟水俣病、四日市ぜんそく)が顕在化

-

1951年

北海道・雌阿寒岳硫黄採掘について陳情書を提出

-

1951年

「日本自然保護協会」誕生

ダム開発の危機から尾瀬ケ原を守る団体「尾瀬保存期成同盟」を前身に、日本初の自然保護団体として誕生。

-

1952年

富士山麓米駐留軍演習地設置を反対する陳情書提出

-

1957年

自然保護教育に関する陳情書提出

-

1959年

自然保護の学術調査を行う専門部会「生態部会」を設置

1960年代

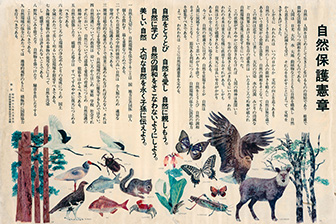

第二次産業の発展で公害問題が顕在化し、スーパー林道の建設などによる国立公園の開発問題なども発生した時代。日本自然保護協会は1960年に財団法人化。1966年には、多くの自然破壊に対し「自然保護憲章」の草案の作成が開始されます。

-

1960年

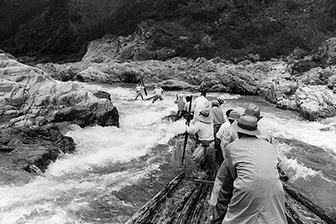

行動する学識経験者が自然保護活動を主導

電源開発の危機にあった吉野熊野国立公園の北山川では川北禎一会長や田村剛理事長など主要メンバーが危険な筏下りをしながら水力発電ダム開発への反対をアピールしました。

-

1960年

日本自然保護協会が財団法人化

-

1960年

会報『自然保護』創刊

自然保護という言葉も概念も広まっていなかった時代、自然破壊の告発や自然保護思想の普及に重要な役割を担いました。FAXもSNSも存在しない当時、自然保護に関する発言の場もなく、自然を守りたいと願う人々は会報でつながり行動をしてきました。

-

1960年

IUCN(国際自然保護連合)に加入

-

1962年

社会の動き

レイチェル・カーソン『沈黙の春』が出版

-

1963年

社会の動き

鳥獣保護法

-

1964年

社会の動き

IUCNレッドリスト作成

-

1966年

自然保護団体が、国民に訴え。自然保護憲章の草案を作成

大きな自然破壊が進むなか、自然保護への国民の理解はまだまだ低い時代。日本自然保護協会は、国民の自然保護の意識を育む必要があると訴え、「自然保護憲章」という自然保護の指針づくりに着手しました。

-

1968年

小笠原諸島返還、学術調査に同行

1970年代

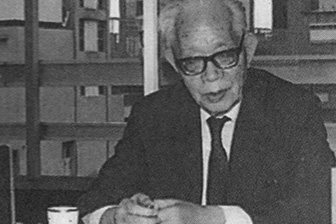

初代環境庁長官・大石武一氏の尾瀬視察の様子(写真右)

1972年、国連環境会議がストックホルムで開催。この流れの中、ラムサール条約、世界遺産条約、ワシントン条約といった自然保護条約が続々と誕生。環境分野における国際協調の時代の到来です。国内では71年、環境庁が設立。一方、日本列島改造論が象徴する大規模開発も頻発。日本自然保護協会は78年、自然観察指導員制度をスタートさせました。

-

1970年

日本で初めての自然保護デモを行う

「環境破壊と自然保護」がテーマのシンポジウム開催

-

1971年

「磐梯朝日国立公園朝日地区におけるブナなどの伐採中止の要望書」提出

-

1974〜

1978年地域の自然保護の担い手として自然観察指導員が誕生

環境条例が未整備の時代、地域の自然を守るには市民が声を上げるしかありませんでした。ならば、まずは自然を知るところから始めよう、と生まれたのが自然観察会でした。1974年にセミナーを開催し、1978年に自然観察指導員制度が誕生。博物館学芸員や学校の先生が指導員となり活躍しました。

1980年代

IUCNが’80年に打ち出した自然保護戦略で「持続可能な開発」という言葉が誕生。自然保護と開発の両立を考える時代への突入です。一方、国内ではリゾート法が制定され、各地で大規模開発が。白神山地や知床など国有林の原生林伐採問題も勃発。これらに歯止めをかけようと、日本自然保護協会ではイヌワシやブナをシンボルに、森林保全活動を進めました。

-

1980年

社会の動き

日本がワシントン条約、ラムサール条約批准

-

1980年

社会の動き

IUCN世界自然保護戦略 持続可能な開発定義

-

1983〜

1993年地域の声をすくいあげ全国規模の運動に。

白神山地のブナ原生林保護活動白神山地の保護運動は、地域住民の訴えから始まりました。調査の結果、白神山地は貴重な日本最大のブナ自然林だと分かり、ここをシンボルとした全国規模のブナ林保護キャンペーンを展開。‘85年には、日本自然保護協会はブナ・シンポジウムを主催。その結果、’89年に保護林制度の改正、’93年の白神山地の世界自然遺産登録へとつながりました。

-

1984年

自然環境保全基礎調査・生態系総合モニタリングを受託

-

1986年

「知床国立公園内における国有林伐採に関する意見書」を提出

-

1987年

社会の動き

リゾート法成立

-

1987年

IUCNの石垣島白保サンゴ礁調査に協力

-

1988年

ネイチュア・フィーリング。自然保護をすべての人と

すべての人が自然保護に参加できるよう、自然観察会の一つの形としてネイチュア・フィーリング自然観察会が開始。五感で自然をじっくりと感じて、気付きを分かち合う体験型の観察会は、身体的な条件を問わずにすべての人が楽しめ、今も多くの人に親しまれています。

-

1989年

日本初の植物レッドデータブック

『我が国における保護上重要な植物種の現状』を発行

-

1989年

IUCN日本委員会の事務局になる

-

1989年

「河川問題調査特別委員会」を設置

1990年代

1992年にリオで開催された地球サミットで、気候変動枠組条約と生物多様性条約の署名が開始され、国際的な自然保護の動きが急速に加速。日本はバブル崩壊や阪神・淡路大震災の激動のさなか、’92年に世界遺産条約、’93年に生物多様性条約を批准。また、種の保存法、環境アセスメント法が制定されるなど、環境法の基本が生まれた時代です。

-

1990年

秋田県田沢湖町でのスキーリゾート計画に対し、独自のイヌワシ生態調査を実施。

絶滅危惧種の猛禽類を指標とした生態系保全に新たな道を開く -

1991年

世界遺産条約に関する日本初のシンポジウム

「世界遺産国際セミナー」を開催『世界遺産条約資料集』を発行。

-

1991年

40周年記念セミナー「生物の多様性を守る」を開催。『世界の生物の多様性を守る』発行

-

1992年

社会の動き

ブラジルのリオで地球サミット開催

-

1993年

社会の動き

生物多様性条約批准

-

1993年

「千歳川問題専門委員会」を設置、放水路計画の見直しを提言

-

1994年

「エコツーリズムに関する提言」を発表

-

1995年

社会の動き

阪神・淡路大震災

-

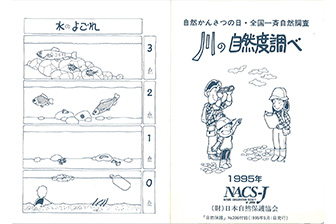

1995年

市民科学の先駆け

自然の定期健康診断「自然しらべ」をスタート科学性を重んじてきた日本自然保護協会は「自然しらべ」をスタート。全国の自然観察指導員が中心となり、地域の市民参加を呼びかけ、テーマを決めた動植物の生息・生育調査を行う試みです。「自然しらべ」は、2008年に開始する環境省のモニタリングサイト1000里地調査へとつながっていきます。

-

1996年

世界初の『植物群落レッド・データ・ブック』発行

-

1996年

川辺川流域クマタカ調査実施

-

1997年

社会の動き

京都議定書採択

-

1998年

社会の動き

NPO法成立

-

1998年

全国の干潟の現状の集計結果を発表

-

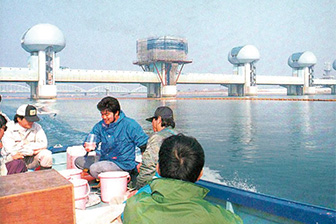

1999年

長良川河口堰モニタリング調査による

可動堰の運用見直しを迫る報告書を発表

2000年代

2004年、インド太平洋地震を契機に自然保護が災害リスク緩和に繋がることが認識されました。日本では2001年に環境省が発足し、自然再生推進法、特定外来生物法、エコツーリズム推進法、生物多様性基本法など、様々な環境法が誕生。また、’05年の愛・地球博をきっかけに里山の生物多様性の重要性が注目されました。

-

2001年

50周年記念事業シンポジウム「自然公園地域における保護管理制度を考える」開催

-

2002年

沖縄の辺野古で市民による海草のモニタリング調査「辺野古ジャングサ・ウォッチ」スタート

-

2003年

「市民参加の海岸植物群落調査」スタート

-

2003年

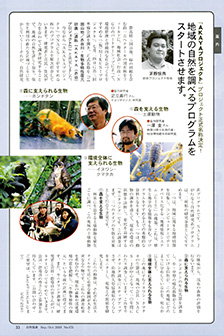

地域・国・NGOの三者協働のAKAYAプロジェクトが

群馬県みなかみ町で発足約1万haの国有林「赤谷の森」の生物多様性復元と持続的な地域づくりを進めるため、地域協議会、林野庁、日本自然保護協会の三者協働による「AKAYAプロジェクト」が発足。イヌワシの保全やシカの低密度管理、防災と生物多様性を両立する治山ダムの撤去など、各々の取り組みは現在も継続しています。

-

2005年

市民が主役のモニ1000里地調査がスタート

モニタリングサイト1000は、日本の自然環境の変化の把握を目的として、全国1000カ所以上の調査サイトで100年間モニタリングするという環境省事業。日本自然保護協会は里地調査を担当。全国の市民と連携、ネットワークを構築し、現在も200カ所以上のサイトでモニタリングを継続しています。

-

2005年

社会の動き

愛・地球博(05年)

-

2005年

宮崎県綾町で「綾の照葉樹林プロジェクト」スタート

-

2007年

IUCN日本委員会と日本自然保護協会主催の生物多様性国家戦略国際シンポジウムを

きっかけに、生物多様性条約COP10の日本誘致が閣議決定される -

2009年

社会の動き

政権交代(09年)

-

2009年

SISPA(戦略的保全地域情報システム)ウェブサイト公開

2010年代

2010年、生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)が名古屋で開催。2015年にはSDGsが生まれ、省庁や企業の自然保護への意識が急速に高まった時代。2011年には東日本大震災が発生。日本自然保護協会は生態系を活かした防災減災(Eco-DRR)を訴えたり、再エネの推進に沿った国立公園内の地熱開発への反対運動を進めました。

-

2010年

地域の生物多様性保全を促進する「生物多様性の道プロジェクト」スタート

-

2010年

「人と自然のふれあい調査はんどぶっく」を発行

-

2010年

社会の動き

生物多様性条約COP10日本開催

-

2011年

公益財団法人に移行

-

2011年

社会の動き

東日本大震災

-

2012年

赤谷プロジェクトでシカの低密度管理スタート

-

2013年

赤谷プロジェクトでイヌワシ狩場創出試験スタート

-

2013年

企業と地域をつなげ生物多様性保全を広げる

気候変動対策に加え、生物多様性保全が社会課題となる中で、2010年代は民間企業による環境保全への意識が高まった時代でした。日本自然保護協会では2013年より、企業との連携に本格的に力を注ぎ始めました。現在も、企業と地域の自然保護活動をつなげる役割を果たしています。

-

2015年

社会の動き

SDGs採択

-

2015年

社会の動き

パリ協定採択

-

2016年

赤谷の森で7年ぶりにイヌワシが子育てに成功

-

2018年

社会の動き

荒瀬ダム撤去

-

2019年

絶滅危惧種の渡り鳥・サシバの保全のための第1回「国際サシバサミット」開催

-

2019年

社会の動き

新型コロナウイルス感染症の流行開始

2020年代

2021年のG7首脳レベル、そして’22年の昆明・モントリオール生物多様性枠組により30 by 30やネイチャーポジティブという世界目標が掲げられました。気候変動による自然災害の増大と海洋の酸性化・高水温化が深刻化する一方、拙速な再生エネ発電施設建設による自然破壊などが問題化。人口減少による里山の管理放棄や、海ゴミ問題など、新たな課題が差し迫る複合危機の時代です。

-

〜2023年

社会の動き

新型コロナウイルス感染症の流行

-

2020年

外出自粛期間に「コロナにまけるな!Stay Home with Nature」

「教えて!ネイチャー先生!」など自宅周辺でできる自然観察の方法を紹介 -

2020年

「すべてのこどもに自然を!プロジェクト」スタート

-

2021年

医師会などとも連携し12団体共同で

「人と動物、生態系の健康はひとつ、ワンヘルス共同宣言」発表 -

2021年

社会の動き

G7自然協約(21年)

-

2022年

社会の動き

昆明-モントリオール生物多様性世界枠組み(22年)

-

2023年

「日本版ネイチャーポジティブアプローチ」スタート

-

2023年

TNFDが発足。日本自然保護協会はフォーラムメンバーに

TNFD(自然関連財務情報開示タスクフォース)は、世界の金融の流れを自然保護に向かわせる枠組みです。民間企業や金融機関にとって自然保護は、社会的責任であり、無視できない経営課題に。日本自然保護協会は’22年、全国規模の日本の自然保護NGOとして初めてTNFDフォーラムメンバーに参画しました。

-

2024年

ネイチャーポジティブ社会を目指して市町村と企業向け

「ネイチャーポジティブ支援プログラム」スタート環境配慮(自然への負の影響をゼロに近づける)で良しとされていた時代から、自然をプラスの状態にしていくネイチャーポジティブの時代。日本自然保護協会は、市町村を基軸に、市町村と企業と全国の市民とともに、地域の自然を調べ、守り、活かし、地域を活性化させることで日本のネイチャーポジティブの実現を目指します。

これからも、

豊かな自然とともにある

暮らしを守るために、

日本自然保護協会は

全国各地の仲間とともに

活動していきます。

会報『自然保護』表紙フォトコンテスト/早川彩衣子