森林の生物多様性を高める林業経営と情報開示を実現するガイドライン

2025年7月3日

2025年3月、林野庁より、森林の生物多様性を高めることを目的に、森林所有者などを対象とした指針と、企業などを対象とした手引きが公開されました。これらが作成された背景や概要について解説します。

土屋俊幸(NACS-J理事長)

2022年暮れに、愛知目標に代わる2030年までの国際目標「昆明・モントリオール生物多様性枠組」が決定されてから2年半の間に、生物多様性の保全を巡っては、国際的にも、国内的にも、大きな進展がありました。この枠組の考え方を示すスローガンとして提唱された「ネイチャーポジティブ」が各方面に拡がり、それを具体化するツールや考え方として提案された各種施策も各国でさまざまな形で実行されつつあります。主な施策としては、保護地域と、保護地域以外の保全の仕組みとしての「OECM」、両者の拡大目標としての「30 by 30」(2030年までに、各国領土の陸域30%、海域30%を、保護地域+OECMとして確保)があります。

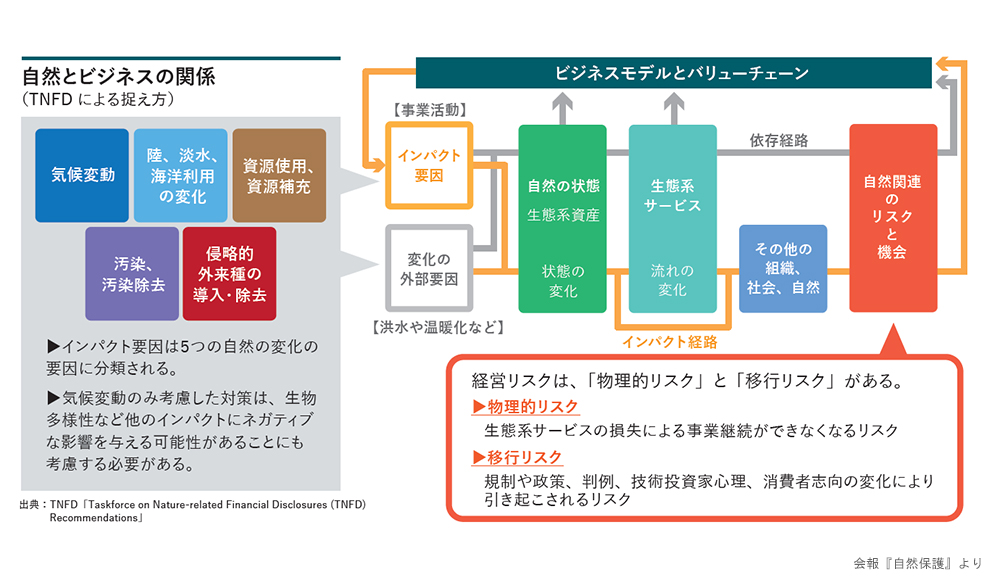

一方、近年、ESG投資と言われる、財務情報に加え、企業の環境問題や社会的価値などへの貢献を含む非財務情報を踏まえた投資・融資を行っていこうという動きが、世界的に市場で広がっています。そのESG投資の判断にも必要な情報開示基準を作成する組織として「自然関連財務情報開示タスクフォース(TNFD)」が2021年発足し、2023年に提言を公開しました。企業に対し、ビジネスの自然への依存度や自然に対する影響、そのリスクと機会を評価・管理・報告するための枠組みを作り、財務情報としての開示を求めるものです。東証プライム市場上場企業については、近い将来の義務化が予想されています。

日本の森林は国土(陸域)の約3分の2を占め、また比較的人の手の入らない自然環境が維持されていることから、生物多様性を保全・回復する場として非常に重要な位置付けにありますが、2025年3月に、森林地域における生物多様性に関わる林野庁の取り組みが相次いで2つ公表されました。1つは 「森林の生物多様性を高めるための林業経営の指針」(以下「指針」)、もう1つは「森林の有する多面的機能に関する企業の自然関連財務情報開示に向けた手引き」(通称:森林に関するTNFD情報開示の手引き/以下「手引き」)です。この2つを作成する検討会※1に、いずれも委員として議論に参加し、座長として取りまとめに関わりましたので、その概要と位置付け、課題などについて報告します。

名前から分かるように、どちらも、制度あるいはルールとして強制力を持つものではなく、あくまでも、前者は森林所有者など、後者は企業などを主な対象として、任意で行われる取り組みにアドバイスを提供するものです。

※1 生物多様性保全に資する森林管理のあり方に関する検討会/森林の有する多面的機能に関する企業の自然関連財務情報開示のあり⽅検討会

森林の生物多様性を高める林業経営の指針

「指針」の内容を要約すると、その目的は、生物多様性を高めるための森林管理のあり方を明確化することです。内容としては、生物多様性を高めるための課題の整理、具体的な森林管理手法の提示、そして森林経営計画などの計画において、自ら活動目標を設定した上で、活動状況と森林環境のモニタリングを通じた「PDCAサイクル」実施の推奨、というものです。林野庁として初めての、民有林における生物多様性の具体的なガイドライン+事例集となります。2023年に保護地域内外での民間による生物多様性保全の取り組みを国が認定する「自然共生サイト」制度が発足し、その法制度化(「地域生物多様性増進法」以下、増進法)を受けた林野庁の30 by 30対応の第一歩と言えます。今回の「指針」の改定により、まだ軽微な関係ですが、国の森林計画制度の根幹である森林経営計画と増進法が、「指針」を仲立ちにしてつながることになりました。

森林に関する企業の自然関連財務情報開示の手引き

図:自然とビジネスの関係(TNFDによる捉え方)

林野庁「森林に関するTNFD情報開示の手引き」を元にNACS-J作成

次に、「手引き」について述べます。林野庁がこの「手引き」の活用者として想定するのは、自然関連財務情報開示に向けて前向きな対応を考えながらも、その必要性について確信が持てず、また具体的な作成の手順、作成に必要な情報の収集方法などについても適切な情報を持ちえていない一般企業全てです。特に、林業・製紙パルプ・木材産業、建設・不動産、飲料の各セクターについては森林との関係が深いことから、個別に例示しています。「手引き」の特徴として、①森林と企業活動との関わりについて、依存・影響、リスク・機会に分けて丁寧に整理していること、②森林分野に関する自然関連財務情報開示の手法について、企業活動に関わる自然関連の課題の評価ステップを明示した「LEAP(リープ)アプローチ」に沿った形で例示していること、③自然関連財務情報開示を行っている先行企業の取り組みについて、各企業の担当者の感想・評価の聞き取りも含めた事例紹介が比較的充実していることなどが挙げられます。この「手引き」作成に当たった検討会委員には、藤田理事、原口参与、私と、6人中3人がNACS-Jの関係者で占められており、有効な関与ができたと考えていますが、ナショナルNGOとして、引き続き関与し、特に取り組み事例の充実(課題の指摘も含む)と多くの企業への普及が必要と思います。

6月3日に、林野庁から「令和6年度版 森林・林業白書」が公表されました。毎年特別に編集される特集章のテーマは、白書の歴史で初めて「生物多様性」となりました。今、世の中の流れは、「生物多様性」に目を向ける方向に大きく変わっています。しかし、このような流れを一過性のブームに終わらせないためには、現場でいかに定着させることができるか、そして現場で判断できる人をいかに育てられるかが非常に大事であり、より積極的な政策の関与が必要と考えます。会員、読者の方々の引き続きのご支援を切にお願いいたします。

指針と手引きは林野庁のウェブサイトで公開されています。

こちらの二次元コードからもご覧いただけます