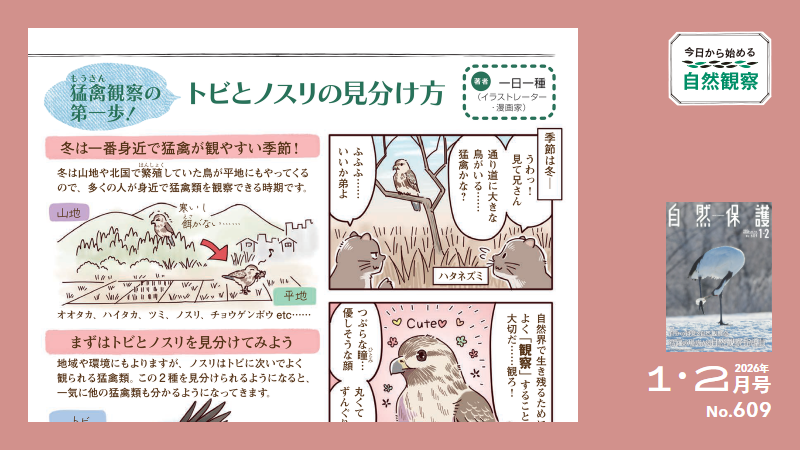

【配布資料】今日から始める自然観察「雲を10種類に 分けて観よう!」

2020年12月27日

<会報『自然保護』No.579より転載>

このページは、筆者の方に教育用のコピー配布をご了解いただいております(商用利用不可)。ダウンロードして、自然観察などでご活用ください。

外出できない日も、空の雲はベランダからでも観察できます。その雲はどれくらいの高さを漂っているのでしょう? どんな形? 同時に何種類もの雲が見られるときもあります。

(岩槻秀明 自然科学系ライター 気象予報士)

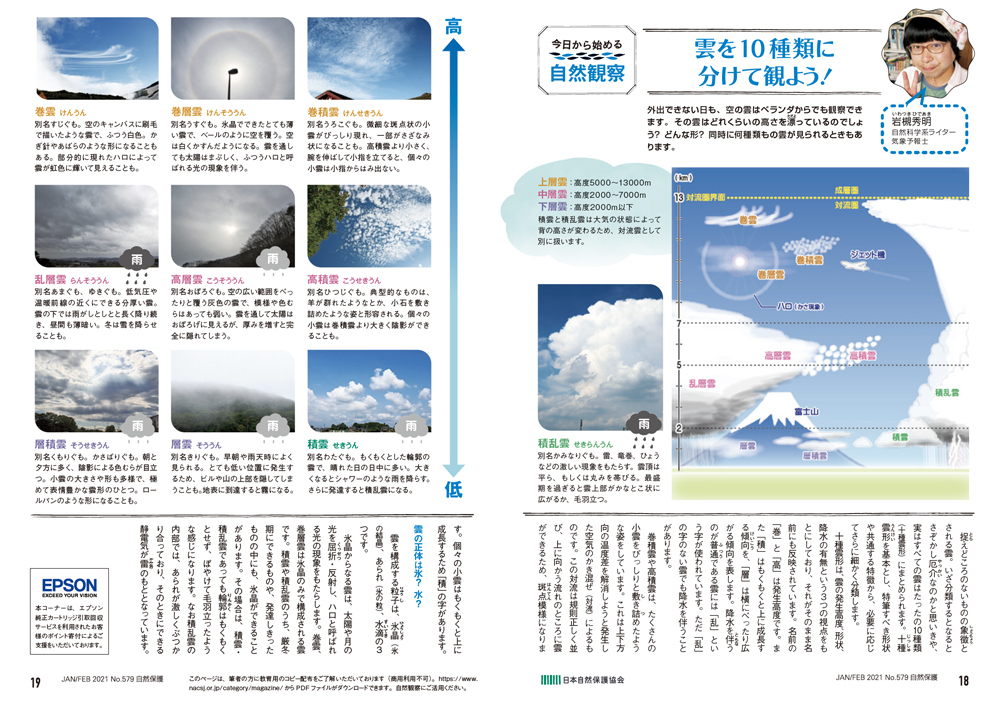

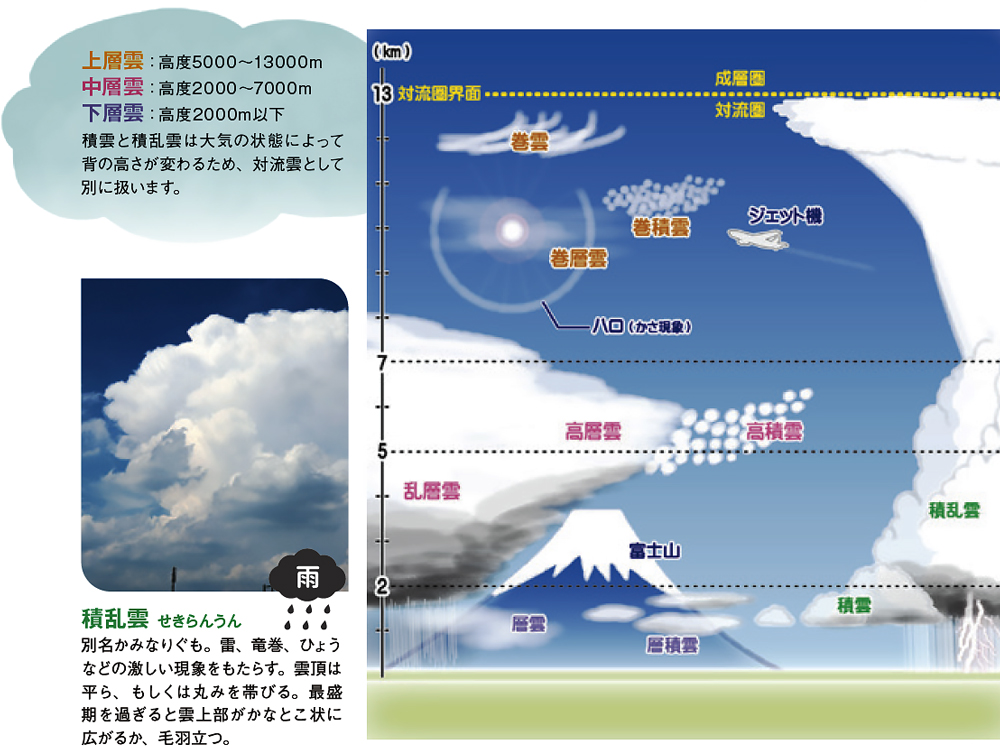

捉えどころのないものの象徴とされる雲。いざ分類するとなるとさぞかし厄介なのかと思いきや、実はすべての雲はたったの10種類(十種雲形)にまとめられます。十種雲形を基本とし、特筆すべき形状や共通する特徴から、必要に応じてさらに細かく分類します。

十種雲形は、雲の発生高度、形状、降水の有無という3つの視点をもとにしており、それがそのまま名前にも反映されています。名前の「巻」と「高」は発生高度です。また「積」はもくもくと上に成長する傾向を、「層」は横にべったり広がる傾向を表します。降水を伴うのが普通である雲には「乱」という字が使われています。ただ「乱」の字のない雲でも降水を伴うことがあります。

巻積雲や高積雲は、たくさんの小雲をびっしりと敷き詰めたような姿をしています。これは上下方向の温度差を解消しようと発生した空気のかき混ぜ(対流)によるものです。この対流は規則正しく並び、上に向かう流れのところに雲ができるため、斑点模様になります。個々の小雲はもくもくと上に成長するため「積」の字があります。

雲の正体は氷? 水?

雲を構成する粒子は、氷晶(氷の結晶)、あられ(氷の粒)、水滴の3つです。

氷晶からなる雲は、太陽や月の光を屈折・反射し、ハロと呼ばれる光の現象をもたらします。巻雲、巻層雲は氷晶のみで構成される雲です。積雲や積乱雲のうち、厳冬期にできるものや、発達しきったものの中にも、氷晶ができることがあります。

その場合は、積雲・積乱雲であっても輪郭はもくもくとせず、ぼやけて毛羽立ったような感じになります。なお積乱雲の内部では、あられが激しくぶつかり合っており、そのときにできる静電気が雷のもととなっています。

本コーナーは、エプソン純正カートリッジ引取回収サービスを利用されたお客様のポイント寄付によるご支援をいただいております。